57. L'ITALIA IN MANO AI LONGOBARDI

La "CORONA DI FERRO" longobarda che la tradizione narra essere il dono nuziale alla Regina Teodolinda quando passò a seconde nozze con Agilulfo. In realtà è un cerchio di sei lamine d'oro tempestate di pietre preziose, ma con all'interno un cerchio di ferro che la leggenda narra essere un chiodo della croce di Gesù Cristo.

( fa oggi parte del Tesoro Longobardo conservato nel Duomo di Monza )

_______________________________________________

la cartina gigante del regno Longobardo a fondo pagina

"Come una spada sguainata queste orde selvagge si abbatterono su di noi e dappertutto gli uomini cadevano come spighe falciate. Le città furono spopolate, i castelli distrutti, le chiese bruciate, i conventi demoliti. I campi furono saccheggiati e il suolo piange la sua solitudine giacchè non vi sono uomini per coltivarlo" (Papa Gregorio Magno)

Questo terribile popolo cui accenna Gregorio compare in Italia in massa nell'anno 568, e nella drammatica sua storia del VII, VIII secolo.

Sulla loro origine abbiamo solo notizie leggendarie e le dobbiamo quasi tutte a Paolo Diacono, il loro storico, che ci narra essere oriundi della Scandinavia.Da VELLEIO PATERCOLO, che li chiama più feroci della ferocia germanica, sappiamo che la loro sede originaria era anticamente presso Bardengau sulla riva sinistra del corso inferiore dell' Elba e che, sotto Augusto (anno 5), fu proprio su questo territorio che furono vinti da Tiberio qualche anno prima della battaglia nella foresta di Teutoburgo.

Quanto all'origine del nome "longobardi" le tesi sono diverse. Secondo Paolo Diacono si sarebbero chiamati inizialmente "Winnili" (= combattenti vittoriosi), in seguito altri li chiamarono Langobardi, cioè dalle lunghe barbe (ma Diacono scrive "abitualmente si radevano fino alla nuca, mentre i capelli divisi in due bande, spiovevano ai lati fin quasi alla bocca"). Altri fanno derivare questo secondo nome dalle lunghe lance ("alabarde") di cui erano armati. Altri ancora ma non sappiamo con quanta attendibilità il nome è derivato da "lange Borde" che era la estesa pianura litoranea, loro sede originaria, presumibilmente in Scandinavia (come del resto dice pure Diacono)Più tardi quando poi scesero nel basso Elba, e dopo lo scontro con Tiberio, furono confederati dei Marcomanni. Nella guerra tra Maraboduo ed Arminio combatterono accanto ai CHERUSCHI; nel 47 aiutarono Italico, nipote di Arminio, per riconquistare il trono dei Cheruschi; nel 125 con i MARCOMANNI e gli UBI invasero la Pannonia, ma furono sconfitti e respinti oltre il Danubio; fecero parte forse dell' impero Unno e, quando, verso il 490, i RUGI sconfitti da Odoacre abbandonarono il loro territorio, i Longobardi, guidati dal re GODEOC, vi si stabilirono e abbracciarono l'arianesimo.

Da allora noi vediamo i Longobardi crescere in potenza. Venuti a guerra con gli ERULI, li sconfissero intorno al 508, ne uccisero in battaglia il re Rodolfo ed occuparono le loro sedi. Era allora re dei Longobardi TATONE, figlio di CLAFFO e nipote di GODEOC. Nel 510 Tatone fu sbalzato dal trono da VACONE e sotto di lui, che regnò fino al 540, i Longobardi ebbero un periodo di intensa attività guerresca: sottomisero gli Svevi, si allearono con i Bizantini e con i Turingi, furono richiesti di alleanza da VITIGE e strinsero legami di amicizia con i GEPIDI, la cui figlia del re andò in sposa allo stesso VACONE, che più tardi diede in matrimonio due sue figliole ai re Franchi Teodeberto e Teodebaldo.

A VACONE successe il figlio VALTARI, che regnò fino al 546 sotto la tutela di AUDONIO, il quale, divenuto a sua volta re dopo la morte di quello, condusse il suo popolo nella Pannonia centrale, che l'imperatore d'Oriente Giustiniano aveva ceduto ai Longobardi, grazie all'aiuto dato da loro a Narsete in Italia nella guerra gotica. Era però questo un territorio confinante con quello dei pacifici GEPIDI, che da un secolo si erano ben sistemati nella zona.

Tra i due popoli così vicini - com'era da prevedersi - presto scoppiò la guerra, che, dopo alcuni anni e varie vicende, doveva finire con la rovina dei Gepidi. I Longobardi, comandati da AMALAFRIDO, invasero il territorio dei Gepidi e li sconfissero in una grande battaglia nella quale TORRISMONDO, figlio del re gepido TORISINDO, trovò la morte per mano di ALBOINO, che era il figlio di re AUDOINO.

Secondo una leggenda, dopo la battaglia, ALBOINO si recò al campo dei Gepidi per ricevere da TORISINDO le armi del figlio che gli aveva ucciso e, cavallerescamente invitato, sedette alla mensa del nemico con accanto l'altro suo figlio CUNIBONDO che a sua volta aveva accanto la giovanissima figlia.

Fu in questa occasione che ALBOINO vide la bellissima nipote del re, ROSMUNDA, e se ne innamorò a prima vista. Ma divenuto re nel 565, per motivi politici sposò CLOTSUINDA, figlia di CLOTARIO I, re dei Franchi. Ma poi morta questa dopo aver dato alla luce ABSUINDA, tentò di ottenere da Cunibondo, in sposa la sempre più bella sua figlia Rosmunda. Ottenuto un rifiuto allora la fece rapire, o forse la rapì lui stesso. Questo fatto di carattere sentimentale, diede origine ad una nuova guerra tra Longobardi e Gepidi: Alboino ne uscì però sconfitto, e pena la vita dovette restituire Rosmunda al padre Cunibondo. Dovette così subire due umiliazioni, di aver perso la guerra e aver perso l'amata donna.

La maggior parte delle notizie che abbiamo sui Longobardi, alcune tra le quali spesso contestate dagli storici, sono dovute a Paolo Varnefrido, detto PAOLO DIACONO (n. 720 ca.). Egli studiò a Pavia con Flaviano, alla corte di Rachis. Si ritirò nell'Abbazia di Montecassino e compose, tra il 787 e il 799, la "Historia Langobardorum", alla quale, senza pretese critiche e accademiche, anche noi abbiamo attinto nella stesura di queste pagine. Le altre fonti le citiamo per dovere, ma sappiamo che anche queste dall'opera di Diacono provengono.All'epoca delle due umiliazioni subite da Alboino, moriva a Costantinopoli GIUSTINIANO, e GIUSTINO II, suo successore, iniziava una nuova politica disdicendo le alleanze e togliendo alle vicine popolazioni barbariche i sussidi che l' impero aveva in precedenza sempre dati. Una di queste popolazioni era quella degli AVARI, che, venuti nella seconda metà del secolo V dalle regioni del Caspio, avevano formato un forte regno nel basso Danubio e, pagati dai bizantini, qui avevano formato un baluardo ad altre temute invasioni.

La perdita dei donativi resero gli Avari vendicativi. Confinanti con loro c'era un altro re che covava odi per ben altre ragioni: ALBOINO. Desideroso di vendicarsi dei Gepidi per la sconfitta e per l'affronto subito, il re longobardo chiese l'alleanza di BAIANO; re degli Avari, e l'ottenne. I Longobardi - questi erano i patti - in compenso dell'aiuto avrebbero ceduto a loro la decima parte del bestiame che possedevano, metà del bottino e il territorio tolto ai Gepidi.

Dall'alleanza alla guerra corse breve tempo. Cunimondo, che alla morte del padre era diventato re dei Gepidi, chiesti invano aiuti al nuovo imperatore, poi assalì i Longobardi sperando di vincerli e di gettarsi poi contro gli Avari, ma la sorte gli fu avversa. Egli stesso cadde in combattimento per mano di Alboino che - memore dell'umiliazione ricevuta - gli tagliò la testa, e del teschio fece una tazza per bervi il vino nei fastosi banchetti, secondo il costume barbarico longobardo.

La sconfitta dei Gepidi fu completa: quarantamila uomini perirono sul campo, grandissimo fu il numero dei prigionieri e ingente la preda. Fra i prigionieri vi era Rosmunda, la quale, sebbene, dopo la morte del padre, nutrisse odio contro Alboino, sempre invaghito com'era di lei, fu costretta a sposarlo.

Conseguenza della disfatta fu la fine del regno gepido. Al pari degli Eruli e di altri piccoli e anonimi popoli germanici, i Gepidi non formarono più una nazione e di loro la storia non fa più menzione: in parte si unirono ai Longobardi, e in parte divennero sudditi degli Avari, che ne occuparono il territorio secondo i patti stipulati con Alboino.

Ma se la sconfitta fu fatale ai Gepidi, la vittoria non recò gran vantaggio ai Longobardi. Questi venivano a trovarsi accanto ad un popolo potentissimo, gli AVARI, che dalla rovina della nazione gepida avevano ricavato alla fine i maggiori benefici. Né con loro era possibile una buona vicinanza, come si poté rilevare dalle dure condizioni imposte per l'alleanza. Forse quel vicinato cominciò a rendersi impossibile fin dai primi giorni che seguirono la fine della guerra e determinò nei Longobardi il proposito di cercarsi una nuova sede.

Questa non poteva essere che l'Italia, regione a pochissima distanza dalla Pannonia, mèta costante delle migrazioni barbariche, di cui di certo Alboino aveva sentito più d'una volta parlare dal padre e dagli altri Longobardi che nel 552 vi erano stati con Narsete. E forse lo stesso giovane Alboino durante le operazioni di guerra che Narsete utilizzò in Alta Italia. ("circa 2500 feroci guerrieri, con al seguito altri 3000 uomini armati, a cavallo") -Questi Longobardi furono di grande aiuto a Narsete, soprattutto per la loro ferocia; ma poi il generale bizantino dovette prendere le distanze perché la loro aggressività non era rivolta solo ai nemici, ma anche agli amici quando c'erano delle contese sui bottini. Essendo audaci, erano sempre loro i protagonisti della vittoria finale, e quindi poi pretendevano di più degli altri.

Narsete dopo la battaglia conclusiva, non vide l'ora di rimandarli a casa, erano troppo indisciplinati e piuttosto pericolosi averli dentro l'esercito.Coloro che rientrarono alle proprie sedi in Pannonia avevano però bene impresso in mente tutte le caratteristiche di questa terra italica, così ricca di campi coltivati e coltivabili, di sterminate pianure, di città fiorenti, e allo stesso tempo così indifese e quindi facili da conquistare.

Con queste notizie, la conquista dell' Italia dunque per Alboino non offriva serie difficoltà. Del resto con le guerre e le altre calamità sofferte, l'Italia era stremata di forze; la popolazione non avrebbe aiutato di certo i Bizantini di cui non era contenta; i liberatori si erano comportati peggio dei barbari. Inoltre le milizie dell'impero sparse nelle varie città non avrebbero potuto validamente opporsi ad un'invasione; salvo Pavia, dotata di una ragguardevole guarnigione, tutte le altre città non avrebbero resistito a lungo; i Goti superstiti all'apparire dei Longobardi si sarebbero certamente uniti a loro; infine mancava in Italia un generale che potesse contrastare con successo l'avanzata di un invasore.C'era, è vero, NARSETE; ma il generale era appena stato esonerato dal comando per la nuova politica di economie inaugurata da GIUSTINO II. In realtà c'era ben altro; la popolazioni spinta da una fazione ostile al bizantino (che forse stava facendo qualche compromesso per la pacifica convivenza) volendo esprimere il suo malcontento, aveva inviato un'ambasciata di nobili romani a Costantinopoli per lamentarsi delle condizioni miserabili in cui viveva, ma lo scopo era un altro, ed era quella di riferire che l'ambizioso Narsete dopo i successi della campagna sull'intera penisola, aveva cominciato a darsi delle arie e pure lui aveva l'intenzione di incoronarsi re d'Italia, come aveva fatto Teodorico a suo tempo. Che insomma cospirava a danno dell'impero. La conseguenza fu che ci fu subito il richiamo di Narsete a Costantinopoli per essere sottoposto a processo e subito l' invio in Italia di un successore, LONGINO, che giunto a Ravenna con scarse truppe non aveva di certo un esercito da opporre, né del resto aveva l'indole di predisporre una valida difesa in caso di attacco. E forse anche di queste difficoltà e incapacità furono informati i Longobardi. Ma da chi informati?

Si diffuse piú tardi, la leggenda che a "invitare" i Longobardi a scendere in Italia sia stato lo stesso Narsete. Secondo questa leggenda Narsete, umiliato da quel richiamo in patria, si sarebbe in un primo momento rifiutato di partire dall' Italia ma poi costretto, per vendicarsi dell'esonero e del richiamo, - dopo tutto quello che aveva fatto in Italia- avrebbe invitato Alboino a scendere in Italia. Dopo un umilante processo non vennero accertate le infamanti ambiziose intenzioni, ma fu comunque esonerato e si era ritirato a Napoli, poi (questa è però leggenda posteriore di parte) convinto di aver fatto male a chiamare i longobardi e invitato da Papa GIOVANNI III a difendere l'Italia, si sarebbe recato a Roma dove fu però colto dalla morte.

Così la leggenda, che ha trovato sostenitori anche fra gli storici moderni, ma che non regge all'esame della critica. Le fonti contemporanee, ne fanno poca parola ed è strano che i cronisti greci non facciano cenno all'infamante accusa mossa a Narsete, come traditore dello stato. A sfatare la leggenda c'è anche il fatto che alla salma del generale, portata a Costantinopoli, furono tributate solenni onoranze e che il tempo che intercede tra il richiamo di Narsete e la partenza dei Longobardi dalla Pannonia è così breve da rendere impossibili i preparativi della spedizione.

Ma altri storici antichi e moderni la pensano diversamente, e avanzano questa tesi: NARSETE dopo tutto quello che aveva fatto, per essere stato così ingiustamente incolpato, ispirò, diede appoggio e forse favorì l'invasione dei longobardi, che nei dettagli dobbiamo ammetterlo, era bene organizzata sul piano logistico che sembrava impossibile che non ci fosse lo zampino di un grande stratega e di un grande logistico; e in quel periodo c'era in giro solo Narsete con queste qualità. Se ricordiamo, prima di partire per la campagna in Italia, Narsete curò per un intero anno, nei minimi particolari, l'equipaggiamento e i rifornimenti, prima di sbarcare in Italia; puntando proprio su una perfetta logistica che gli permise di riconquistare tutta l' Italia.

Si narra inoltre che ad Aquileia e a Ravenna, Narsete aveva conosciuto questo ALBOINO, allora erede al trono dei Longobardi. Possiamo pensare che qualche suggerimento poteva averglielo dato. Chi meglio di NARSETE conosceva l'Italia? E certamente Alboino era a digiuno della topografia della penisola. Le carte del territorio dell'impero erano sempre gelosamente custodite dai grandi generali, e l' unico in Italia ad averle in quel periodo era solo NARSETE, non certamente Alboino. Queste carte cadevano nel bottino dei vincitori solo quando uccidevano i generali, ma sappiamo che NARSETE non era stato né ucciso, né fatto prigioniero.

Eppure Alboino nelle sue conquiste ha una perfetta conoscenza del territorio italiano e si muoverà così rapidamente che doveva per forza avere quelle carte, dove sappiamo c'erano distintamente segnalate le strade, i paesi, le città, in numero degli abitanti, le fortificazioni, il numero dei soldati che avevano in mano i presidi; insomma c'era ogni indicazione per non andare al buio. Una vera e propria mappa che gli permise di mantenere collegamenti con le altre strade che si intersecavano con quelle che Alboino iniziò a percorrere; e mentre andava avanti, conquista, occupa, disloca reparti, vi insedia i suoi carri e le masserizie, le sue donne, i suoi armenti.

Conquisterà la penisola a macchia di leopardo, lasciando alcune parti deterritorio in mano bizantina, ma però tutti debolmente e criticamente collegati fra loro.

Inoltre sembra proprio molto strano che nonostante la saldissima organizzazione difensiva ai confini, Alboino riesce con quasi nessuna reazione dei soldati bizantini a varcare il limes friulani con i suoi numerosi massicci castelli.Alboino prima di partire concluse un patto con gli Avari. A questi erano cedute le terre dei Longobardi; però gli Avari le avrebbero restituite se gli antichi padroni entro un dato numero d'anni ritornavano sul territorio. Anche con i Sassoni, Alboino trattò, invitandoli ad unirsi a lui nella spedizione, e questi accettarono partecipando a questa invasione con circa ventimila uomini.

A quanto ascendesse il numero dei Longobardi che scesero in Italia non è possibile dire. Forse non erano meno di cinquantamila veri combattenti" (WINNILI = cioè "guerrieri" - così erano conosciuti come popolo, prima di assumere il nome Longobardi), fra i quali bisogna aggiungere anche quei Gepidi che dopo la disfatta si erano uniti ai vincitori, e i ventimila Sassoni. Alcuni dicono che erano in tutto 200.000, altri ancora 500.000. Di certo sappiamo che era un popolo intero. E con gli uomini, guerrieri e no, e con donne e bambini, e schiavi, forse il numero dovrebbe essere quello in mezzo: quindi circa 300.000. Attendibile se prendiamo anche il numero di animali che avevano al seguito.

Essi vestivano abiti di tela, portavano calzari bianchi, avevano il mento rasato (e non lunghe- barbe) e i capelli divisi sulla fronte e cadenti lungo le orecchie sulle spalle; erano rozzi e feroci, in parte ariani in parte ancora pagani. Gli uomini non curavano l'agricoltura ed erano dediti all'allevamento del bestiame principalmente da sella e quasi su questa passavano le loro giornate. Alle donne e ai vecchi la cura dell'allevamento degli animali domestici.

Portavano con sé, come già accennato le donne, i figli, gli schiavi, le masserizie di casa su pesanti carri e si traevano dietro gli armenti.

Circa 100.000 doveva essere questa popolazione al seguito, con una mandria di bestiame di circa 30.000 capi di bovini, 10.000 maiali, e 10.000 fra pecore e capre.

Divisi in "fare" o "farae" - un "insieme" (un "clan") con i capi di queste "fare" (36) che erano anche i capi guerrieri dei "gruppi" che erano a fianco di Alboino, e che in seguito diventeranno i vari "duc", assegnatari dei territori conquistati; cioè i vari duchi del regno longobardo.

La data della partenza dalla Pannonia si fa comunemente cadere il 1° aprile del 568; incerta però è la via ch'essi presero per arrivare in Italia. Forse, attraversata la valle della Sava, giunsero alle Alpi Giulie e scesero nel Veneto dal Passo di Predil, attraverso la Valle del Vipacco; la leggenda narra che ALBOINO si sia soffermato a guardare il panorama del territorio che si accingeva a conquistare dalla vetta di un monte che da allora, fino alla metà del XX secolo fu chiamato Monte del Re, o Monte Re, oggi noto come Nanos, nella accezione slovena.

Rifacciamoci a quanto scritto da Paolo Varnefrido conosciuto come Paolo Diacono: "…Habitaverunt autem in Pannonia annis quadraginta duobus. De qua egressi sunt mense Aprili, per indictionem primam alio die post sanctum pascha, cuius festivitas eo anno iuxta calculi rationem ipsis Kalendis Aprilibus fuit, cum iam a Domini incarnatione anni quingenti sexaginta octo essent evoluti. ("Erano rimasti in Pannonia per quarantadue anni. La lasciarono il giorno dopo la Pasqua, che in quell'anno, secondo il calcolo, era caduta il 1 aprile, nell'anno 568 dall'incarnazione del Signore, indizione prima…".

Il primo territorio da loro occupato e fortificato fu Forum Julii (Cividale, nel Friuli). Qui Alboino lasciò un certo numero di famiglie (fare) a guardia del confine e ne diede il comando al cugino GISULFO. Che con il "Forum Julii" andò a costituire il primo ducato longobardo in Italia.

Per tutta la primavera, l'estate e l'autunno di quell'anno, Alboino si limitò a scorazzare e ad occupare territori della Venezia. Gli abitanti delle campagne fuggivano, come al tempo di Attila, verso la laguna e i Longobardi non incontravano resistenza nella loro marcia, anche perché evitavano le città fortificate che, come Monselice, Mantova e Padova, potevano agevolmente difendersi. Grado offrì rifugio a moltissimi fuggiaschi: fra questi il patriarca di Aquileia. Il vescovo di Treviso, invece, avendo saputo che Alboino non era un ariano fanatico, si presentò a lui e, ottenuta garanzia per i beni della sua chiesa, gli aprì le porte della città. Anche Vicenza e Verona si arresero.

Padrone di quasi tutto il Veneto, Alboino vi svernò, e nella primavera del 569 estese la sua invasione spingendosi fino a Brescia e a Bergamo. Il 3 di settembre, essendo il vescovo ONORATO fuggito a Genova, anche Milano si arrese. Pavia però chiuse le porte e si apprestò a fare, imitata da Piacenza e da Cremona, un'accanita resistenza, che doveva durare tre anni. Pavia, che era una delle più importanti città dell'Alta Italia, non poteva esser lasciata indietro nella marcia d'invasione. Alboino vi lasciò all'assedio una parte delle sue forze, con l'altra scese verso l'Italia centrale. Quella dei Longobardi non era un'occupazione sistematica; era più un'avanzata qui e là di predoni piuttosto che di un esercito. E dove gli assedi erano piuttosto difficili procedevano oltre, conquistando così a macchia di leopardo la penisola.I Bizantini avrebbero potuto avere non difficilmente ragione del nemico se fossero stati comandati da un generale più abile dell'esarca Longino e se avessero avuto a disposizione un buon contingente di truppe.

I Longobardi procedevano come già detto senza un disegno prestabilito, inoltre mancava loro anche l'unità di comando. Divisi in varie schiere e con ognuna un capo, si gettavano sulle città indifese; presero Parma, Modena, Bologna, Imola, si spinsero fino ad Urbino, occuparono il Passo del Furlo; mentre alcune rimasero in potere dei Bizantini come Ravenna, Rimini, Pesaro, Fano, Senigaglia, Ancona, Perugia e Roma e quasi tutta l' Italia meridionale dove solo più tardi una schiera di Longobardi doveva istituire il ducato di Benevento che, insieme con quello di Spoleto, doveva diventare indipendente, e l'unico -il primo- a sopravvivere all'invasione carolingia.

Nel 572, dopo circa tre anni di assedio, Pavia si arrese ed Alboino fece il suo ingresso trionfale nella città per la porta di S. Giovanni, sopra un superbo cavallo.

Sebbene avesse espresso il desiderio di punire Pavia della lunga resistenza che aveva fatto, Alboino si mostrò umano con il popolo di una città che forse, fin da quando la teneva stretta d'assedio, aveva pensato di farne la capitale del suo nuovo regno. Sua sede preferita fino allora era stata Verona e qui egli nello stesso anno 572 o - come altri vogliono - nel 573 trovò una repentina morte, il cui racconto è giunto sino a noi, nelle pagine degli storici, nei più minuti particolari.

Secondo la narrazione di Paolo Diacono, verso la fine di un banchetto, cui avevano partecipato i suoi generali, Alboino, riempita di vino una tazza formata col teschio di CUNIMONDO, la porse alla moglie ROSMUNDA invitandola a bere "in compagnia di suo padre". Rosmunda bevve, ma giurò in cuor suo un'atroce vendetta.

Accordatasi con ELMICHI, di cui era l' amante, decise di uccidere il marito. Elmichi era fratello di latte del re e, pur essendo ambizioso, non volendo macchiarsi di sangue fraterno o non avendo il coraggio di trucidare Alboino, consigliò alla regina di rivolgersi a un sicario, a PEREDEO, prode guerriero di stirpe gepida, che era a sua volta l'amante di un'ancella di Rosmunda. Ma neppure questi volle accettare. La regina lo costrinse al delitto mediante un audacissimo stratagemma. Preso il posto dell'ancella, diede convegno a Peredeo, poi, fattasi riconoscere lo minacciò di svelare al re quanto era avvenuto tra loro. Soltanto allora Peredeo cedette; e il piano criminoso fu stabilito.

Un pomeriggio, essendosi Alboino, dopo copiose libagioni, addormentato, Rosmunda legò la spada che stava appesa al capezzale, in modo da non potersi sfoderare, poi fece entrare furtivamente nella camera Peredeo, il quale, avventatosi sul re che, svegliatosi tentava di difendersi, lo uccise.

Diversamente narrano altri storici la fine di Alboino. Secondo Mario Aventicese, il delitto fu conseguenza di una congiura più vasta, capeggiata da Elmichi, e Rosmunda non vi ebbe altra parte che quella di aver dato il consenso. Nell' "Origo gentis langobardorum" è detto che Alboino fu ucciso da Elmichi e Rosmunda per istigazione di Peredeo.

Forse in quest' ultima versione sta il vero, pur non volendo ritenere leggendario il racconto di Paolo Diacono. Peredeo era un Gepido, era forse uno dei più influenti capi di quei Gepidi che si erano uniti, dopo la sconfitta, ai Longobardi e che probabilmente non si erano rassegnati ad avere una parte secondaria nella conquista dell'Italia. Per togliere di mezzo Alboino egli sfruttò l'odio che contro il marito nutriva Rosmunda e la fece partecipe della congiura e autrice, forse, del delitto.

Dal momento che, ucciso il re, sarebbe stato difficile alla minoranza gepida avere il sopravvento, Peredeo scelse come complice principale il longobardo Elmichi che, essendo un uomo debole, solo in apparenza sarebbe divenuto re: in sostanza avrebbe regnato Rosmunda, sorretta e guidata da Peredeo e dagli altri Gepidi.

ROSMUNDA difatti sposò l'ex amante ELMICHI e tenne il regno per circa due mesi, ma non riuscì a far riconoscere re il nuovo marito ai capi guerrieri longobardi; dovette anzi con lui salvarsi, fuggendo, dalla reazione violentissima dei duchi longobardi, che forse erano venuti a conoscenza della criminale tresca. In compagnia di pochi fidati e della giovane figlia di Alboino, Albsuinda, portando con se il tesoro regio, per mezzo di una nave lungo il Po, si rifugiò a Ravenna presso l'esarca LONGINO che aveva fornito l'imbarcazione per la fuga, e forse era stato lui uno degli istigatori del delitto, o per il potere o per una segreta passione, visto che cosa accadde subito dopo.

Infatti, dopo che si era svolta la tragedia di Verona un'altra se ne svolse a Ravenna. Elmichi (che forse era stato solo utilizzato) era diventato un inutile peso per Rosmunda, di cui si era invaghito lo stesso Longino proponendogli chissà cosa. Per riuscire a sposare l'esarca la regina tentò di sbarazzarsi anche del secondo marito. Mentre questi era nel bagno gli offrì una bevanda in cui aveva posto del veleno, ma, essendosi Elmichi accorto che la bevanda, di cui aveva ingerito una parte, era avvelenata, obbligò la donna, minacciandola con la spada, a bere il resto. E così entrambi morirono, la prima subito, il secondo fra atroci spasimi. Longino a quel punto per non sporcarsi ulteriormente le mani, inviò a Costantinopoli la giovane Albsuinda e il tesoro portato da Rosmunda.

AUTARI

Dopo la morte di Alboino la capitale del regno -com'era desiderio del re morto, offrendo la città alta garanzie di difesa- divenne Pavia e qui si radunarono i capi longobardi per eleggere il successore. Fu scelto CLEFI, della nobile famiglia dei Beleo, sotto il regno del quale, non durato neppure due anni, molto dovette soffrire la popolazione italiana, specie i nobili e i ricchi, dei quali, al dir di Paolo Diacono, alcuni furono spogliati dei beni, altri furono uccisi, altri cacciati in esilio. Fu forse sotto il suo regno che una schiera di Longobardi - con qualche capo non abbastanza accontentato nelle spartizioni dei territori già conquistati- si spinse nell'Italia, meridionale, verso Benevento, e un'altra nel territorio di Spoleto.

CLEFI, nel 574, fu ucciso da uno schiavo, lasciando un figlioletto di nome Autari. Non potendosi mettere d'accordo nella scelta del nuovo re o non volendo, come pare, dipendere da un sovrano, i duchi lasciarono che ciascuno di loro governasse il proprio ducato e così lo stato longobardo, al quale, anche sotto Alboino e Clefi, aveva sempre fatto difetto l'unità di comando, divenne quasi una confederazione politico-militare di ducati che faceva capo a quello di Pavia retto da ZABANO.

Paolo Diacono fa ascendere a 36 i ducati longobardi, ma di molti di loro non si sanno con precisione i nomi e della maggior parte si ignora chi fossero i duchi (gli ex capi "fare"). Citiamo come certi quelli di Pavia, Brescia, Trento, Forum Julii, Milano, Spoleto, Benevento. Altri ducati dovettero essere Bergamo, Torino, Asti, Ivrea, Isola di S. Giuliano, Verona, Vicenza, Treviso, Ceneda, Parma, Piacenza, Chiusi, Lucca, Firenze, Fermo, Rimini, Brescello, Istria, Reggio, alcuni dei quali furono forse istituiti più tardi.

La mancanza di un potere accentratore tornò a tutto svantaggio della popolazione italiana, che invece di un solo padrone ne ebbe così trentasei, tutti avidi, e che uccisero non pochi latifondisti per impadronirsi delle loro terre, ridussero alla condizione di tributari gli altri, spogliarono dei loro beni le chiese e trucidarono perfino parecchi sacerdoti.

In breve gli Italiani si trovarono in tali condizioni da rimpiangere la signoria degli Ostrogoti e il mal governo stesso dei Bizantini. Questi non facevano nulla per cacciare dalla penisola gli invasori. Avevano creduto che l'invasione longobarda, come quella dei Franco-Alemanni, fosse una scorreria e, chiusi nelle turrite città, avevano aspettato che i barbari se ne ritornassero con il bottino razziato - com'era sempre avvenuto prima di allora- oltre le frontiere; quando s'accorsero che era invece una conquista di territorio, i Longobardi si erano troppo rafforzati ed occorrevano, per cacciarli, una guerra lunga e forze ragguardevoli.

Ma di forze da mandare in Italia l' impero non disponeva, impegnato come era contro i Persiani e gli Avari. Conclusa la pace con questi ultimi, GIUSTINO nel 575 spedì il proprio genero BADUARIO in Italia, ma questi, scontratosi nella Campania con il nemico, fu subito battuto ed ucciso. La sconfitta ebbe per conseguenza il peggioramento delle condizioni di quella parte della penisola non ancora occupata dai Longobardi. Roma si vide interrotte le comunicazioni con Ravenna: morto nel luglio del 575 papa GIOVANNI III, il suo successore BENEDETTO I dovette aspettare dieci mesi per esser consacrato non potendo ottenere prima la sanzione imperiale e nel 579 PELAGIO II fu poi costretto alla sua elezione di fare a meno della conferma dell'imperatore.

Soltanto Perugia resisteva tra Roma e Ravenna, ma il suo territorio era percorso e continuamente saccheggiato dai Longobardi e l'audacia di questi era cresciuta così tanto che nel 579 una schiera, comandata dal duca di Spoleto FAROALDO, poteva spingerci fin presso Ravenna ed occupare Classe.

In questo stato di cose le speranze degli Italiani erano riposte solo su Costantinopoli. Soltanto l'imperatore poteva alleviare tanti mali iniziando una seria lotta contro i Longobardi. A lui perciò fu inviata un'ambasceria di senatori e di sacerdoti, che portava con sé tremila libbre d'oro e pregava che fossero mandate truppe a difendere Roma, il papa e la Chiesa, dai barbari ariani. Ma GIUSTINO II era allora gravemente ammalato e TIBERIO II, che con il titolo di "Cesare" lo sostituiva, pensava più alla guerra contro i Persiani che a mandare aiuti in Italia. Egli consigliò agli ambasciatori di comprare con l'oro qualche schiera di Longobardi e, se il tentativo di disgregare con il denaro il nemico falliva, di rivolgersi per aiuti ai Franchi.

Buoni rapporti di vicinanza non esistevano tra i Longobardi e i Franchi, che si trovavano allora sotto la signoria dei tre figli di CLOTARIO I, GONTRANO, CHILPERICO e SIGEBERTO, il primo dei quali regnava in Borgogna, il secondo nella Neustria e il terzo nell'Austrasia. Anzi i due popoli più di una volta erano venuti alle armi: nel 569, un anno appena dopo la venuta di Alboino in Italia, alcune schiere di Longobardi, operando per proprio conto, erano penetrate in Borgogna, dove avevano subito una sanguinosa disfatta; l'anno dopo avevano ritentata la prova nella Provenza ed erano riusciti a sconfiggere i Borgognoni comandati dal patrizio Amato ch'era caduto in battaglia e a ritornare in Italia con ricco buttino.

Una terza invasione l'avevano fatta nel 571, ma con esito infelice: sbucati dal Monginevro, nella valle della Duranza, erano stati assaliti presso Embrun da MUMMOLO, figlio di Amato, ed erano stati messi in rotta con gravissime perdite. Esito migliore non aveva ottenuto, poco dopo, un'incursione dei Sassoni giunti in Italia con i Longobardi. Questi - se si deve credere a Paolo Diacono - erano malcontenti dei Longobardi perché non era permesso loro di vivere secondo le proprie antiche consuetudini. Desiderosi di tornarsene alle loro terre, avevano cercato di aprirsi la via tra i Franchi e, dopo essere stati sconfitti da Mummolo, tra il 572 e il 573 l'unica cosa che ottennero fu quella di poter tornare nella Svevia passando per la Gallia. Ma le loro terre nel frattempo erano state occupate da altri barbari e, venuti con questi alle armi, i Sassoni erano stati quasi sterminati.

A queste invasioni altre due avevano tentato i longobardi, nel 574 e nel 575. Nella PRIMA, ZABANO, duca di Pavia, dopo avere saccheggiata l'alta valle del Rodano, era stato sconfitto a Beg dai Borgognoni e costretto a ripassare le Alpi, nella seconda lo stesso Zabano con il concorso dei duchi RODANO e AMONE, aveva tentato un audace colpo nella Narbonese, ma dopo alcuni successi era stato battuto dal solito MUMMOLO.

Il consiglio dell'imperatore fu seguito dal Papa PELAGIO II che nel 580 o nel 581 scriveva al vescovo di Augerre perché convincesse i Franchi a difendere Roma e l' Italia dai Longobardi. Agli incitamenti del Pontefice si aggiunsero quelli del successore di Tiberio, Maurizio di Cappadocia, il quale, spinta dall'apocrisario Gregorio che doveva più tardi diventar papa, inviò a CHILDEBERTO, re d'Austrasia, cinquantamila solidi d'oro per indurlo ad assalire i Longobardi.

CHILDEBERTO che allora era un 18enne giovanissimo re, spinto anche dalla madre (Brunechilde, di cui parleremo ancora), passò con un forte esercito le Alpi nel 584 e costrinse i duchi a chiudersi nelle loro città; ma la sua venuta in Italia non produsse gli effetti che si aspettava l'imperatore, perché il re franco, vinto dai ricchi donativi dei duchi e dalle loro promesse di sudditanza, se ne tornò nel suo regno. Si può anzi dire che la discesa dei Franchi tornò di utilità ai Longobardi: i duchi, infatti, dopo il pericolo, solo allora si accorsero che la debolezza della loro nazione era un prodotto dell'autonomia dei ducati e decisero di ridare l'unità e, con questa, la forza al regno eleggendo un sovrano.

Tra la fine del 584 e il principio del 585 il congresso dei duchi tenutosi a Pavia proclamò re AUTARI, figlio di Clefi e per costituire al monarca un patrimonio si stabilì che ogni duca cedesse al re metà delle proprie terre, non pensando forse che questo provvedimento veniva a conferire una grande forza all'autorità del sovrano il quale al potere che gli derivava dal titolo aggiungeva quello, non meno grande, che gli veniva dalla proprietà terriera acquisita in ciascun ducato.

Tuttavia con AUTARI lo stato longobardo comincia a consolidarsi ed esce dall'anarchia in cui dieci anni di interregno l'hanno gettato. Quasi per legittimare il suo dominio, Autari prende il titolo di "Flavio". "…Di fronte all'opposizione dell' Impero e della Chiesa romana - osserva il Tamassia - il re longobardo prende il nome già portato dall'imperatore romano e dai visigoti ed ostrogoti, quasi per indicare che incomincia una nuova era per la monarchia longobarda, che risuscitò così le memorie non lontane della dominazione ostrogota, tanto devota alla romanità…"

Il consolidamento dello stato, oltre che dalla restaurazione monarchica, è prodotto dall'azione personale del re. Egli dà un nuovo indirizzo alla politica estera: osteggiato dai Franchi e dai Bizantini, cerca di avviare trattative di pace con i primi per poter meglio rafforzarsi all'interno e parare i colpi dei secondi. Il tentativo però non gli riesce, ed allora Autari si difende con efficienza con le armi e stringe parentele che possano essergli di aiuto contro i nemici esterni.

Quando lui sale al trono longobardo, un trattato di alleanza esiste tra l'imperatore MAURIZIO e il re franco CHILDEBERTO. Questi, invitato dall'alleato a restituire i cinquantamila solidi o a muover guerra ai Longobardi, ritorna in Italia nel 585, ma subito dopo ripassa le Alpi, essendo sorte discordie fra i suoi generali. Nello stesso anno giunge a Ravenna da Costantinopoli, con un buon contingente di truppe, l'esarca SMARAGDO: Brescello, per il tradimento del longobardo DROTTONE comprato dall'oro imperiale, fu occupata dai Bizantini e Classe riconquistata.

La partenza dei Franchi dà buon giuoco ad Autari: si rivolge subito contro Brescello, se ne impadronisce e costringe Smaragdo a firmare una tregua di tre anni. Questo successo non gli basta; egli ha sempre in mente una pace con i Franchi. Per questa pace cerca di trovare una sposa e di procacciarsi una preziosa alleanza. Chiede pertanto in moglie CLOTSUINDA, sorella di Childeberto. Questi è disposto a concederla, ma la madre BRUNECHILDE, fervente cattolica, si oppone alle nozze della figlia con un ariano, e induce Childeberto a sposare la sorella del re visigoto RECAREDO, convertitosi al cattolicesimo.

Nel 587 la guerra tra i Franchi e i Longobardi ha una violenta ripresa: Childeberto scende nuovamente in Italia, ma affrontato da Autari, subisce gravissime perdite ed è costretto a ripassare le Alpi, con l proposito di ritornare con forze più numerose. Autari accortamente svia il pericolo e manda ambasciatori al re franco, offrendogli un annuo tributo e truppe ausiliarie, che Childeberto accetta.

Finalmente Autari aveva un po' di respiro e poteva pensare a rafforzare la sua posizione personale e lo stato. A conseguire questo duplice scopo un buon matrimonio era il mezzo migliore per quei tempi. Autari fece una buona scelta: TEODOLINDA, figlia del duca GARIBALDO di Baviera (che prima ancora dell'invasione longobarda in Italia venti anni prima aveva sposato una figlia del re longobardo Vacone, quando costui era ancora nei territori dei Gepidi.

Teodolinda si sapeva che era un fior di ragazza, era cattolica ed era stata richiesta in moglie già dal principe franco CHILDEBERTO che poi aveva mandato a monte il matrimonio. Forse perciò Garibaldo odiava il re franco di cui era vassallo (relativamente, perchè lui nel suo territorio aveva una forte autonomia). Con queste nozze Autari si sarebbe procacciato l'aiuto della Baviera, e il duca bavarese l'aiuto dei Longobardi, che avrebbe avuto peso non indifferente in una temuta futura guerra con i Franchi.

Ma oltre a questa unione, fu pure assicurata la devozione del duca longobardo Evino, che fin dall'arrivo di Alboino in Italia, da Verona, risalita la Val d'Adige si era spinto fino a Trento, e ne aveva fatto un suo ducato, bramando però di spingersi oltre Lavis (a nord di Trento) e a Salorno, cioè nel territorio bavarese. Ora contemporaneamente a quello di Autari il re bavarese Garibaldo diede al duca EVINO in sposa un'altra figlia, la sorella di Teodolinda. Era un'unione che univa e avrebbe unito in futuro nella sua duplice discendenza dinastica, il Trentino e l'Alto Adige Bavarese in un unico regno. Il Tirolo.

Purtroppo nel secondo "caos" che provocò poi Carlo Magno, la discendenza dinastica longobarda scomparve, rimase solo più quella bavarese, che eccetto quel brevissimo periodo napoleonico e anche quando fu unito al Regno d'Italia fino al 1918 rimase unita alla Bavaria (Austriaca).

Dobbiamo qui ricordare che la Bavaria (conosciuta poi come Tirolo), dopo la caduta dell'Impero Romano, e il "caos" che ne era seguito, con le valli dell'Alto Adige lasciate al loro destino (e anche poco disturbate dalle guerre della penisola) scendendo dal Passo Resia e dal Passo del Brennero i bavaresi avevano occupato, quello che in seguito prenderà il nome di Sud Tirolo (l'attuale Alto Adige), l'occupazione quasi indisturbata era arrivata fino a Salorno, dove la Valle dell'Adige si restringe, fino a formare con la gola una naturale baluardo (allora e in seguito fino all'ultima guerra mondiale). Trento del resto allora era soltanto un ex piccolo castro romano, di "passaggio", e il territorio circostante piuttosto infido. Ben altre prospettive invece offrivano la piana che va da Merano a Bolzano e che prosegue appunto fino a Salorno.

Ritorniamo a questo matrimonio di Autari, che suggerito da ragioni politiche, si trasformò invece in un matrimonio d'amore. Alla storia ora s'innesta la leggenda che ha profumo di romanzo e di poesia.

Narra Paolo Diacono: "il re Longobardo Flavio Autari mandò ambasciatori in Baviera a chiedere al duca Garibaldo la mano della figlia. Avuta risposta affermativa, ebbe desiderio di conoscere la futura sposa. Pertanto preparò una seconda ambasceria, alla testa della quale mise un uomo di sua fiducia, e, partecipandovi egli stesso in incognita al seguito dell'ambasciatore composta da uomini che non avevano mai conosciuto il re di persona, partì per la Baviera. Dopo che furono ammessi alla presenza di Garibaldo e il capo dell'ambasceria offrì i suoi doni, Autari, non riconosciuto da nessuno, si avvicinò al duca di Baviera e gli disse di essere stato incaricato dal suo re di vedere la futura regina dei Longobardi per informarlo poi della sua bellezza. Davanti a questa richiesta, Garibaldo fece subito venire la figlia.

AUTARI stupefatto ammirò silenzioso la bellezza e la grazia di Teodolinda, ed essendogli piaciuta in tutto disse al duca "Poichè tua figlia è così bella da farci veramente desiderare di averla per nostra regina, noi vorremmo, se tu ce lo concedi, ricevere dalla sua mano una coppa di vino da bere insieme". Fu concesso. La fanciulla prese la tazza, la porse prima a chi si era presentato come capo dell'ambasceria, poi l'offerse all'anonimo che aveva fatto quella richiesta, che bevve e, nel restituirgliela, le toccò la mano con un dito che poi portò alla fronte e poi sulle labbra come adorandolo. La giovane, che non gli era sfuggito quel gesto, imbarazzata raccontò il fatto perfino arrossendo alla sua nutrice. Questa le rispose: "Chi ha osato toccarti non può essere che il tuo promesso sposo. Non dir nulla a tuo padre; quel longobardo è degno di averti e gli starebbe bene anche una corona sul capo". Del resto Autari era allora nel fior della gioventù, aveva un nobile l'aspetto, i capelli ricci e biondi, il suo sguardo era pieno di dolcezza. Quando l'ambasceria prese commiato dal duca bavarese, questi ordinò che fosse accompagnata da una scorta d'onore.

Giunto al confine; prima che la scorta lo varcasse, Autari, rizzandosi sulle staffe, lanciò la scure che aveva in mano contro un albero e ve la conficcò, esclamando: "Così colpisce il re dei Longobardi ! ". A quelle parole la scorta seppe solo allora che lui era il re…".

Alla notizia del fidanzamento - o per motivi politici o perché Teodolinda era stata una sua mancata promessa sposa- CHILDEBERTO andò subito su tutte le furie, e per impedire il matrimonio invase con un esercito proprio la Baviera di Garibaldo; TEODOLINDA temendo di essere rapita, riuscì a fuggire in compagnia del fratello GUNDOALDO (che poi dal re longobardo ebbe in premio il ducato di Asti) e a Verona trovò AUTARI che le era venuto incontro. Le nozze furono celebrate con grande solennità il 5 maggio del 589.

Quanto accaduto- attirò addosso ai Longobardi la collera di CHILDEBERTO, che mosse questa volta guerra proprio ad Autari. Naturalmente il re franco agiva d'accordo con i Bizantini. SMARAGDO a Ravenna era stato sostituito dall'esarca ROMANO che da Costantinopoli era giunto con rilevanti forze e portato una gran quantità di denaro per corrompere i deboli duchi longobardi, che erano parecchio venali. Infatti, Romano riuscì a trarre dalla sua parte i duchi di Parma, di Piacenza e di Reggio, poi con queste alleanze, o non interferenze, uscito con il suo esercito da Ravenna si impadronì di Modena, Altino e Mantova.

Intanto scendevano dalle Alpi i Franchi, divisi in tre corpi. II primo, al comando di AUDOVALDO, puntò su Milano, il secondo guidato da OLO, scese per Bellinzona, il terzo, comandato da CHEDINO, scese dalla valle dell'Adige marciò su Verona ma qui dovette fermarsi. Assaliti da tanti nemici, i Longobardi si chiusero nella città fortificata, allora (e anche in seguito) una delle più efficienti piazzaforti dell'intera pianura Padana.

L'esarca ROMANO si trovava a Mantova quando seppe che CHEDINO era giunto presso Verona, si affrettò a spedirgli messi per combinare con lui il piano delle operazioni, ma i messi tornarono con una sconfortante notizia: i Franchi si erano accordati con AUTARI e si preparavano a lasciare l'Italia. L'esarca, abbandonato dagli alleati, se ne tornò a Ravenna. Così anche questa guerra, che pareva destinata a spazzare una buona volta i Longobardi dall' Italia, veniva troncata sul più bello e chi ne faceva le spese era la povera popolazione italiana che oltre a quelle dei Longobardi subiva i danni dei saccheggi anche dei Franchi, tre volte nell'arco di pochi anni.

Tuttavia dopo l'accordo di Verona. con i Franchi, Autari iniziò subito delle ulteriori trattative, offrendo un annuo tributo e truppe ausiliarie. Non erano condizioni onorevoli per i Longobardi, ma questi non erano in grado di sostenere una lotta contro due nemici e la pace con uno di essi, sia pure a patti umilianti, s'imponeva. Soltanto stando in pace con i Franchi, Autari poteva dare vita prima al suo regno, e poi estenderlo con altre conquiste in Italia.

Questo era il suo disegno, che però con questo accordo con i potenti vicini del nord riuscì ad attuare solo la prima parte; l'attuazione della seconda parte gli fu impedita dalla morte che lo colse assai giovane a Pavia il 5 settembre del 590.Autari, lasciò la bella Teodolinda, e il regno al suo successore Agilulfo.

Il successore di Autari non fu scelto da un congresso di duchi, questi -se si deve credere a Paolo Diacono - dissero a TEODOLINDA, di cui conoscevano la saggezza, di scegliersi lei un marito e che loro l'avrebbero riconosciuto come sovrano. Essa scelse un parente del marito, AGILULFO, duca di Torino, turingio d'origine, giovane bello, savio e valoroso; poi partì da Pavia e gli andò incontro sulla via di Torino.

L' incontro ebbe luogo a Lunello: qui Teodolinda bevve con lui nella medesima coppa, poi, arrossendo e sorridendo, si fece baciare la bocca. Le nozze furono presto celebrate nel maggio del 591, a Milano, davanti a un'assemblea di duchi longobardi, e subito Agilulfo - com'era nei patti fatti con Teodolinda - fu investito del potere regio.

Nell'anno stesso in cui Agilulfo riceveva la corona, succedeva al pontefice PELAGIO II, papa GREGORIO I, che ebbe poi il nome di MAGNO.

Gregorio era nato verso il 540 dall'illustre famiglia Anicia, da cui era uscito BOEZIO, aveva studiato lettere e filosofia, ed ancor giovane- si crede nel 573 - aveva conseguito la carica di "prefectus urbis". Venutagli ben presto a noia la vita mondana, vestì l'abito monastico e spese il suo immenso patrimonio in opere di beneficenza e fondando conventi, di cui sei in Sicilia, dove aveva molte terre, case e palazzi, e uno suntuoso a Roma, sul Celio, che scelse come sua dimora e che trasformò in un convento di cui più tardi lui stesso divenne abate.

Narrasi che un giorno, vedendo sul mercato alcuni giovani schiavi britannici esposti per la vendita, bellissimi di aspetto ed ancora pagani, esclamasse: "… Non Angli, ma Angeli dovrebbero esser chiamati…". Poi partì per la Britannia con lo scopo di convertire al Cristianesimo quelle popolazioni. Ma il papa lo richiamò e lo nominò diacono; più tardi, nel 579, lo mandò come suo nunzio o apocrisario a Costantinopoli, dove Gregorio strinse molte amicizie, giovò grandemente alla Chiesa romana e si guadagnò la stima dell'imperatore MAURIZIO, di cui tenne a battesimo il figlio TEODOSIO.

Intorno al 586 Gregorio tornò a Roma e, morto nel 590 Pelagio II di cui era, stato negli ultimi quattro anni segretario, fu con il suffragio del clero e del popolo eletto pontefice.

Era una carica di altissima responsabilità dati i tempi che correvano. Uno scisma, detto dei Tre Capitoli, sviluppatosi al tempo di Papa Vigilio (553) nella Liguria, nella Venezia e nell'Istria, travagliava la Chiesa, mentre gli infedeli Longobardi correvano su e giù minacciosi per l'Italia centrale e meridionale, e con Roma afflitta da una terribile pestilenza.

Per implorare l'aiuto divino, Gregorio fece andare il popolo in processione per tre giorni continui alla basilica di Santa Maria Maggiore. Roma fu liberata dal morbo e più tardi si disse che, durante la processione, era apparso sulla mole Adriana un angelo che rimetteva la spada nel suo fodero come per annunziare che le preghiere dei fedeli erano state esaudite. Da allora la tomba di Adriano mutò il nome in quello di Castel Sant'Angelo, e una statua dell'angelo fu posta alla sua sommità.

Di questo grande pontefice, che fu il secondo fondatore della Chiesa e mise il Papato sulla via della potenza, è impossibile riassumere nello spazio di qualche pagina la prodigiosa attività.

Uno dei suoi più gravosi compiti fu l'amministrazione e la difesa dell'ingente patrimonio della Chiesa, di cui gran parte era stata manomessa dall'invasione longobarda; parte - come quella dell'Africa - per la lontananza era in rovina, parte, specie nella Sardegna e nella Corsica, era presa di mira dall'avidità dei magistrati bizantini. Gregorio con saggia amministrazione - e l'esperienza non gli mancava ed affidando la tutela e la direzione dei beni ad ecclesiastici di sua fiducia, fissando norme e dando continui preziosi consigli, riuscì a salvaguardare il patrimonio della Chiesa e ad evitare che le rendite diminuissero. Ma - come scrive il Romano - se la Chiesa "ricavava grandi rendite dai suoi patrimoni, grandi erano però i bisogni cui doveva soddisfare. Era regola generale che in ogni vescovado l'entrata era stata divisa in parti eguali tra il vescovo, il clero, i poveri e la cura degli edifici pubblici. La stessa regola valeva anche per la Chiesa romana; ma questa, in grazia della sua posizione, doveva far fronte ad altri impegni derivanti dalla povertà generale, dai bisogni pubblici, dal riscatto dei prigionieri, dalle contribuzioni imposte dai Longobardi. All'amministrazione delle spese, che era accentrata in Roma, vi era preposto un diacono con il titolo di "dispensator" (più tardi "sacellarius"), coadiuvato da altri funzionari preposti alla cassa e al tesoro. In forza di questa organizzazione la Chiesa romana disponeva di mezzi finanziari copiosissimi, ed era diventata la prima potenza economica d'Italia.

Di questi mezzi si servì Gregorio - che invece di dilapidarli li moltiplicò- per accudire agli svariati bisogni delle province e ai danni prodotti dall'invasione, e soccorrere chierici e monaci, che avevano perduto i loro possessi e vivevano lontani dalle chiese e dai monasteri. Ma queste spese erano poca cosa in confronto a quelle che occorrevano per i bisogni di Roma. Questa città era stata sempre economicamente passiva, non avendo mai prodotto nulla, non avendo industrie, era un'autentica città di consumo: lo divenne ancor più quando, per l'invasione longobarda, si venne popolando da una quantità di fuggiaschi accorsi da ogni parte d'Italia. Di sole monache fuggite a Roma e mantenute con l'elemosina della Chiesa romana, ve n'erano circa tremila: s'immagini quanto maggiore fosse il numero totale dei ricoverati.

Molti di questi, privi d'ogni risorsa, entravano nella gerarchia ecclesiastica o nella burocrazia, altri entravano al servizio della Chiesa come affittuari e lavoratori, i più se vivevano ancora era grazie alla beneficenza. In conseguenza l'approvvigionamento di Roma, che era sempre stato sotto la cura dell'amministrazione cittadina, nel caos distruttivo di cose e di uomini che era avvenuto in questi critici anni, questo impegno divenne un compito esclusivo della Chiesa, la quale si sostituì interamente allo Stato, procurando con i suoi patrimoni il grano necessario al vettovagliamento della popolazione, e distribuendo, all'occorrenza, vino, olio, formaggio, pesce ed altre derrate.

Né solo al vettovagliamento dei cittadini la Chiesa doveva provvedere, ma anche a quello delle truppe di guarnigione, perché lo stato trovava negli ufficiali pontifici miglior garanzia di onestà, piuttosto che nella corrotta gerarchia di funzionari del passato: e coll'andare del tempo attecchì l'uso che anche la paga dei soldati fosse lasciata alle cure dei tesorieri papali.

Così dalla forza delle cose Gregorio era condotto non solo ad estendere la sua ingerenza nell'amministrazione della città, ma ad esercitarvi anche un influsso preponderante. Mentre altrove la conquista longobarda distruggeva d'un tratto i poteri civili conferiti ai vescovi dalla legislazione giustiniana, a Roma il vescovo era divenuto il vero governatore della terra, e di fronte alla forte personalità di Gregorio, la cui operosità abbracciava tutti i bisogni del suo tempo, impallidivano le figure secondarie del Prefetto e degli altri magistrati cittadini, e passava in seconda linea quella stessa dell'esarca di Ravenna…".

Gregorio del resto non fu solo un "gigante" in questo periodo così drammatico per l'Italia, ma rimase un "gigante" anche in tutti i secoli successivi. Una figura mitica.

In mezzo alle gravissime cure dell'amministrazione del patrimonio della Chiesa, non perdeva di mira - ed era estremamente necessario- il consolidamento dell'autorità papale in Italia e fuori. Lui era del resto un prete (e rimase un semplice prete anche sul soglio con la sola tonaca, perché spesso l'abito non ha mai fatto un papa) e se non fosse stato un prete, avrebbe potuto benissimo essere un grande imperatore; autoritario, capace, e di grande intuito geo-politico, al pari di quei grandi che la storia ha consacrato ai posteri.

Il concilio di Calcedonia aveva proclamato da tempo il primato alla Chiesa di Roma, ma questa incontrava resistenze non poche, palesi e nascoste. Gregorio dovette lottare per tutto il suo pontificato per piegare il patriarca di Costantinopoli che, sotto Pelagio II, aveva assunto il titolo di ecumenico. Non vi riuscì, ma poté con energia ridurre all'obbedienza i vescovi di Aquileia, Milano e Ravenna che tentavano di rendersi indipendenti dalla S. Sede creandosi addirittura un proprio papa; e riuscì anche ad esercitare una grande autorità sui conventi ed, oltre che sui vescovi dell'Italia bizantina e longobarda, su quelli della Corsica, della Sardegna, dell'Africa, della Spagna e della Gallia.

Con il re visigoto RECAREDO di Spagna, convertitosi, come abbiamo detto, al Cattolicesimo, Gregorio Magno fu in continui rapporti e in eccellente relazione con i re franchi. E con l'aiuto di questi e della regina BRUNECHILDE il pontefice riuscì a tradurre in realtà quello ch'era stato il suo sogno più bello: la conversione della Britannia, che affidò ad Agostino, priore del convento di Sant'Andrea.

In meno di due anni diecimila Angli, compreso il re del Kent, Edelberto, si convertirono. Era questo un grande successo di Gregorio Magno, il primo successo di quella sua politica che mirava ad eliminare i naturali avversari della Chiesa e ad accrescere l'autorità del Papato con la conversione dei barbari.

Più tardi, per opera sua, si convertiranno al Cattolicesimo anche i Longobardi e i pontefici avranno così modo di far cessare lo scisma dei Tre Capitoli e tutelare meglio i beni della Chiesa; ora però, in questi anni critici, la Chiesa romana era in aperta lotta con i Longobardi e il papa, nell'inerzia dei Bizantini, è il paladino più strenuo della libertà di Roma e dell'Italia.

AGILULFO - FINE DI GREGORIO MAGNO

Agilulfo impalmata Teodolina e salito sul trono, non si scostò dalla politica di Autari, che mirava al consolidamento della monarchia e al mantenimento della pace con i Franchi. Questa fu rinnovata per mezzo del duca e del vescovo di Trento che riuscirono ad ottenere il riscatto dei prigionieri fatti nelle ultime invasioni, e fu una pace che durò a lungo e giovò moltissimo ai Longobardi. Il consolidamento della monarchia sul resto d'Italia invece fu ostacolato da parecchie ribellioni di duchi, che però Agilulfo seppe energicamente domare: i duchi MINULFO di San Giuliano sul lago di Orta, ZANGRULFO di Verona e il nobile VARNECAUSO di Pavia, furono vinti ed uccisi; ULFARI, duca di Treviso fu sconfitto e messo in prigione, GAIDULFO, duca di Bergamo, due volte ribelle, fu due volte vinto e anche perdonato, ma la terza volta fu messo a morte.

Allo scopo di legare al regno il ducato di Benevento, che per la lontananza dava più degli altri segni di volersi render indipendente, morto ZOTTONE, Agilulfo vi mandò ARICHI, nobile longobardo del Friuli, che durante il suo governo durato quarant'anni doveva estendere per un buon tratto il suo dominio nell'Italia meridionale.

Ristabilita sui duchi l'autorità regia, Agilulfo intensificò le operazioni militari contro i Bizantini, specialmente contro Roma e Napoli. La condotta di queste operazioni fu affidata ai duchi di Benevento e di Spoleto. Il primo si spinse contro Napoli, il secondo, ARIULFO, nel 591, invase il territorio romano. La situazione delle due città allora si fece critica: avevano a disposizione pochissime forze e l'esarca, chiuso a Ravenna con il grosso delle truppe, non si muoveva. Anima della resistenza era Gregorio, il quale non soltanto dirigeva la difesa di Roma ma si interessava anche di quella di altre città, mandando a Nepi LEONZIO e a Napoli il tribuno COSTANZO.

Malgrado però l'infaticabile operosità del papa, la situazione di Roma era terribile, perfino ridotta a comunicare con Ravenna solo per via mare. Ariulfo occupava Orte, Sutri, Bomarzo, Todi, Amelia, Perugia e Luccoli e si spingeva, saccheggiando, fin sotto le mura della metropoli. Quanto fosse difficile a Gregorio resistere ad Ariulfo abbiamo la sua lettera al vescovo di Ravenna: "… I soldati regolari che qui si trovano, non ricevendo più le paghe, hanno abbandonato la difesa della città; gli altri si possono a stento persuadere a far la guardia alle mura. Ormai non ci resta che far la pace con i Longobardi, pace che per Roma è ormai una questione di vita o di morte…".

E la pace nel luglio del 592 Gregorio la stipulò con ARIULFO, riuscendo per mezzo di una certa somma di denaro a fare allontanare il nemico dalla città.

L'atto del pontefice ebbe per effetto un improvviso risveglio dell'attività guerresca dei Bizantini. L'esarca Romano uscì finalmente da Ravenna e riconquistò con le armi tutti i paesi lungo la via Flaminia precedentemente occupati da Ariulfo. Anche Perugia cadde nelle mani dell'esarca, cedutagli dal duca longobardo MAURIZIO, che, forse per denaro, forse per paura, fece entrare una guarnigione bizantina.

Il risveglio dell'esarca provocò una pronta reazione di Agilulfo, che nel maggio del 593 mosse con un forte esercito verso l'Italia centrale, comportandosi purtroppo barbaramente con le popolazioni italiane, tra le quali furono fatti numerosi prigionieri, di cui parte furono mandati in Gallia per esservi venduti come schiavi, parte furono mutilati. Piacenza e Parma furono riacquistate. In questa ultima città Agilulfo mise come duca il proprio genero GODESCALCO, poi marciò contro Perugia che fu assediata ed espugnata e Maurizio pagò con la morte il suo tradimento.

Ora Roma si trovava nuovamente minacciata dai barbari e il pontefice, commosso dalle sofferenze degli Italiani e inorridito dagli atti di barbarie commessi dai Longobardi, troncava le sue predicazioni sopra Ezechiele e si dedicava come un guerriero alla difesa della città "…Nessuno potrà rimproverarci se in mezzo a tante sofferenze e di fronte alle spade nemiche tronchiamo la nostra predicazione. Alcuni Italiani già tornarono fra noi con le mani mozze, altri furono fatti prigionieri e venduti come schiavi, altri furono uccisi ". Così esclamava il pontefice, e aggiungeva: "Che cosa per noi può esservi di gioia in questo mondo ? Dovunque sciagure, dovunque pianti: le città sono distrutte, i castelli demoliti, i campi devastati, la terra è tutto un deserto. Nelle campagne non si trovano più coloni e le città sono prive di abitanti..".

Roma fu assediata, ma anche questa volta fu salva: la resistenza dei cittadini, la malaria che recava gravi danni alle truppe assedianti, la turbolenza dei duchi dell'alta Italia e un tributo annuo cui il papa si obbligava a versare, indussero Agilulfo a stipulare un accordo con il pontefice e a toglier l'assedio.

Per la seconda volta Gregorio, costretto dalle circostanze, oltrepassando i limiti imposti ai suoi poteri, trattava la pace o la tregua con i Longobardi. Questo modo di agire del pontefice ci fa conoscere quale era la sua politica. Egli aveva poca fiducia nelle armi imperiali e non era soddisfatto della politica di Costantinopoli e del contegno dei Bizantini in Italia. Di questo contegno abbiamo un accenno in una lettera al vescovo di Sirmio, nella quale il papa scrive: "…La condotta dei Bizantini è peggiore di quella dei Longobardi; ormai ci sembrano più benigni i nemici che ci uccidono che non i magistrati imperiali, i quali dovrebbero difenderci ed invece con la loro malizia, con le rapine e gli inganni lentamente ci consumano…".

Della politica imperiale il pontefice non poteva esser soddisfatto: perché non riusciva a richiamare all'obbedienza il patriarca di Costantinopoli, che continuava a servirsi del titolo di ecumenico; perché proibiva ai funzionari di ricoprire cariche ecclesiastiche; e perché impediva a Gregorio di convocare un concilio per risolvere la questione dello scisma dei Tre Capitoli.

Non era nell'interesse della Chiesa romana favorire i Bizantini contro i Longobardi, oltre che essere pericoloso; ma neppure era utile favorire questi contro quelli, barbari ed ariani per giunta. Nella lotta tra l'impero e la monarchia longobarda, più che la supremazia di una parte, alla Chiesa conveniva l'equilibrio, dal quale essa avrebbe potuto ritrarre vantaggi considerevoli, primo fra tutti l'indipendenza da Costantinopoli.

A Gregorio ora premeva che l'Italia fosse pacificata; ottenuta la pacificazione egli potrà con una forza avversa, come quella dei barbari, fare una forza amica della Chiesa, tentando di convertire al Cattolicesimo i Longobardi.

Messosi su questa via, egli cerca, per mezzo del vescovo di Milano, un accordo fra Longobardi e Bizantini e scrive a SEVERO SCOLASTICO, consigliere dell'esarca, esortandolo ad indurre ROMANO alla pace e minacciandolo che l'avrebbe con i Longobardi realizzata lui separatamente se il patrizio si fosse rifiutato.

Quest'agire del pontefice, non poteva non irritare l'imperatore Maurizio, il quale

rimproverò il papa, tacciandolo d'ingenuo e fatuo. Gregorio rispose con una lettera dignitosa e ferma accusando l'inetta politica imperiale e reclamando il rispetto del medesimo imperatore. Più tardi, accusato di avere avuto parte nell'uccisione di Malco, vescovo longobardo, fece dire all'imperatore, per mezzo del suo nunzio: "… Se io avessi voluto lordarmi le mani di sangue, a quest'ora i Longobardi non avrebbero né re né duchi né conti e sarebbero in grandissina confusione (hodie Langobardorum gens, neo regeyn, neo duces, neo comites haberet acque in summa confusione esset divisa), ma poiché temo Iddio; mi guardo bene dal mischiarmi nell'uccisione di chicchessia…".

Intanto le armi non tacevano: la Sardegna era minacciata dai Longobardi, nel 596 il duca di Benevento devastava la Campania ed estendeva la sua conquista fino a Crotone, la Toscana cadeva in mano dei Longobardi, eccettuate alcune città fra cui Pisa, ed ARIULFO minacciava Fano, Fermo ed Osimo.

Gregorio persisteva più che mai nel suo proposito di far fare la pace. Glie ne davano speranza l'avvento di CIRIACO al patriarcato di Costantinopoli e la venuta da Ravenna, come successore di Romano, dell'esarca CALLINICO.

Tra quest'ultimo ed Agilulfo furono avviate trattative per una pace che doveva esser durevole ed invece, per le pretese di Ariulfo e di Arichi, non fu che una tregua di un anno, stipulata verso la fine del 598 e che nella primavera del 600 fu rinnovata fino alla primavera successiva.

La guerra, riaccesasi nel 601, fu condotta da Agilulfo con grande vigore. L'esarca Romano, che era stato estromesso come esarca, con un audace colpo di mano con alcuni suoi seguaci, era riuscito a impadronirsi di Parma e a catturare il duca GODESCALCO e la moglie; Agilulfo se ne vendicò ricuperando subito Parma, poi marciò su Padova, che, nonostante la fiera resistenza, fu presa ed incendiata. Poi il re, con un corpo di ausiliari slavi ed avari, passò nell'Istria che fu devastata.

Era intanto salito al trono di Costantinopoli FOCA, che aveva fatto trucidare Maurizio. Conclusa la pace con gli Avari il nuovo imperatore sostituì Callinico nell'esarcato di Ravenna e vi mandò SMARAGDO. Ma l'arrivo del nuovo esarca non mutò le sorti della guerra contro Agilulfo, che riuscì ad occupare a viva forza Monselice, Mantova e Cremona ed impadronirsi di Valdoria e Brescello.

Fra tutte queste vicende politiche e guerresche l'attività di Gregorio Magno non aveva riposo: il gran pontefice lavorava per la conversione dei Longobardi e in questa sua opera era validamente aiutato dalla cattolica TEODOLINDA tenendo con lei una fitta corrispondenza. Il primo frutto dell'opera del papa si ebbe il 7 aprile del 603: fu in questi giorni che nella basilica di San Giovanni; eretta dalla pietà della regina, fu battezzato ADALOALDO, figlio di Agilulfo. Era l'inizio della generale conversione dei Longobardi.

Gregorio non doveva però vedere realizzato il suo sogno. L' 11 marzo del 604 moriva in età di sessantaquattro anni. Nel settembre dello stesso anno, avendo Smaragdo restituita ad Agilulfo la figlia prigioniera, moglie di Godescalco, fu rinnovata fino al 605 la tregua tra Longobardi e Bizantini.

Pochi mesi dopo la morte del pontefice, nel luglio del 604 Agilulfo proclamava suo erede a Milano il figlio ADALOALDO e per festeggiare un trattato di pace che aveva rinnovato coi Franchi lo fidanzava con la figlia di TEODEBERTO II.

Finita la tregua con i Bizantini nel 605, Agilulfo ricominciava la guerra e, varcato l'Appennino, riduceva in suo potere Orvieto e si spingeva fino a Bagnorea. Nel novembre dello stesso anno una nuova tregua fu stipulata con l'esarca: tregua che rinnovata nel 607, doveva essere rispettata da GIOVANNI, mandato nel 611 a Ravenna, come successore di Smaragdo, dall'imperatore ERACLIO salito al trono un anno prima.

Questi anni per l'Italia sono privi di avvenimenti importanti. Di uno dobbiamo però parlarne: verso il 612, un irlandese, S. COLOMBANO, noto per aver fondato molti conventi in Francia (un suo discepolo, fondò S. Gallo, a quel tempo in Svizzera, cui è rimasto il suo nome), viene in Italia e, per mezzo della cattolicissima Teodolinda, ottiene dal re la valle di Bobbio, dove erige il monastero, che presto diventerà centro attivo di cultura e di propaganda cattolica.

Tra il 615 e il 616, dopo venticinque anni di regno, muore AGILULFO. Gli succede il figlio ADALOALDO che non ha ancora compiuto il quinto lustro. Pertando è da credere che il potere sia tutto nelle mani della madre. Il regno di Adaloaldo dura una dozzina d'anni e di lui e di questi anni abbiamo scarsissime notizie.

Forse sotto di lui avviene la scorreria degli Avari nell'Istria e nel Friuli, di cui c'è stato tramandato un racconto che però sa di leggenda. Secondo questo racconto, GISULFO, duca del Friuli, conduce le sue schiere contro gli Avari, ma in una sanguinosa battaglia fu ucciso. La moglie ROMILDA con otto figli, quattro femmine e quattro maschi, dei quali ultimi, due soli, Tasone e Cacco, adulti, si chiude nella città di Forum Julii (Cividale) dove furono assediati dai nemici.

Il capo degli Avari era un bellissimo giovane e di lui s'innamora Romilda, che gli offre la resa della città se egli promette di sposarla. L'avaro accetta, entra a Cividale, la saccheggia, fa prigionieri gli abitanti e dopo aver posseduta Romilda la consegna ai suoi ufficiali e la fa impalare per punirla del tradimento.

Le quattro figlie sono fatte prigioniere, ma riescono a salvare il proprio onore con un curioso stratagemma; i maschi si salvano fuggendo e il più giovane, GRIMOALDO, catturato durante la fuga da un cavaliere nemico, uccide l'avaro e raggiunge i fratelli. Due di questi, i minori, trovano asilo dallo zio ARICHI a Benevento, TASONE e CACCO, partiti gli Avari, ritornano nel Friuli e ne assumono il governo che più tardi passerà nelle mani di GRASULFO, fratello di GISULFO.

Teodolinda, durante la sua reggenza, si mantiene in stretti rapporti con il monastero di Bobbio, favorisce il Cattolicesimo, costruisce chiese e le adorna di pitture. Fra le chiese, quella cui la regina dedica le cure maggiori è la basilica di S. Giovanni a Monza, che fu arricchita con oggetti d'inestimabile valore storico ed artistico. Di questi oggetti sono degni di menzione tre corone: la prima, d'oro, tempestata di pietre preziose, adorna di figure rappresentanti Cristo e gli Apostoli, si suole chiamare di Agilulfo del quale porta scritto il nome col titolo di "rex totius Italiane".

Da Napoleone essa sarà portata - a Parigi e sparirà misteriosamente. La seconda, detta di Teodolinda, è di oro e smeraldi, con una croce d'oro ingemmata pendente; la terza, anch'essa d'oro, pregevolmente scolpita a frutta e fiori e tempestata di perle e smeraldi, è la famosa "corona ferrea", così chiamata perché nell'interno ha una sottile lamina di ferro che la leggenda narra essere formata da uno dei chiodi con cui Cristo fu crocifisso sulla Croce. Questa "CORONA DI FERRO" o "Corona ferrea", servirà per molto tempo per l'incoronazione dei re d'Italia.

Teodolinda muore forse nel 662; l'anno dopo fu ucciso ADALOALDO, vittima forse del partito longobardo conservatore, capitanato da ARIOVALDO, duca di Torino e marito di GUNDEBERGA, figlia di Teodolinda.

Ariovaldo successe al cognato; regnò fino al 636 e, sebbene la sua ascensione al trono fosse dovuta alla lotta da lui ingaggiata contro il partito cattolico longobardo, si mostrò molto temperante verso i cattolici. N'è una prova la condotta da lui tenuta nella controversia sorta tra il vescovo di Tortona e il monastero di Bobbio. Il vescovo voleva mettere sotto la sua giurisdizione il monastero. Rifiutandosi, la questione fu rimessa al pontefice ONORIO I, il quale con bolla dell'11 giugno del 628, lo mise sotto la propria dipendenza.

Pochissimo sappiamo del regno di Ariovaldo. PAOLO DIACONO ne parla poco; il cronista franco FREDEGARIO ci narra invece di dissidi sorti tra il re e la regina. Questa, accusata da un certo Adalulfo di adulterio con il duca di Toscana, fu dal re confinata in una torre del castello di Lomello. Qui GUNDEBERGA rimase tre anni, al termine dei quali, in seguito alla richiesta di CLOTARIO II, re dei Franchi, Ariovaldo permise che la moglie dimostrasse la propria innocenza per mezzo di un giudizio di Dio, che riuscì a lei favorevole riconquistando così la libertà.

Morto nel 636 Ariovaldo, gli successe ROTARI, duca di Brescia, che per rafforzare la propria posizione sposò GUNDEBERGA, la quale, essendo cattolica, godeva le simpatie di tutti quei Longobardi che avevano abbracciato il Cattolicesimo. Rotari però era ariano e non poteva certamente vivere in buon'armonia con la moglie, e forse alla diversità di fede si debbono attribuire i dissapori domestici tra il re e la regina, la quale fu chiusa dal marito nel palazzo di Pavia e vi rimase per cinque anni fino a che non la liberò, restituendola alla dignità regia, l'intervento di un altro re franco, CLODOVEO II.

ROTARI era salito al trono con un programma ben definito, di cui due erano i punti principali: cacciare dall'Italia i Bizantini, favorendo nello stesso tempo fra i Longobardi l'arianesimo, e dare al suo popolo un codice di leggi.

L'attuazione del primo punto non presentava grosse difficoltà. Costantinopoli non pensava all'Italia che quando c'era da rinnovare la tregua o quando - come sovente avveniva dopo il tentativo di ELEUTERIO di rendersi indipendente (616-620) si doveva mandare un nuovo esarca.

Tutte le cure di ERACLIO erano rivolte ad Oriente. Prima aveva dovuto lottare energicamente contro i Persiani, che, sotto COSROE, si erano impadroniti della Siria, della Palestina e dell'Egitto, e contro gli Avari che avevano assalito la stessa Costantinopoli, e gli uni e gli altri Eraclio li aveva sconfitto, i primi dopo una guerra che dal 622 era durata fino al 628, gli altri nel 625; poi si era trovato di fronte ad un importantissimo avvenimento che in Asia e in Africa doveva essere fatale al Cristianesimo e all'impero: all'ISLAMISMO.

Una nuova religione era sorta nel cuore dell'Arabia per opera di MAOMETTO. Quest'uomo veramente straordinario era nato nel 578 alla Mecca dalla potente tribù dei Quraisciti. Cammelliere prima, sposo di una vedova poi, proclamatosi "inviato di Dio" (Nabi), aveva scatenato una guerra contro l'idolatria. predicando una nuova fede che da Medina, dov'era fuggito nel 622 ("Egira"), aveva imposto con le armi a quasi tutta l'Arabia. Era una religione semplice, priva di teoriche sottili, di derivazione in gran parte giudaica e cristiana, che proclamava l'unità di Dio, il profetismo, l'immortalità dell'anima, il giudizio, che minacciava pene per i malvagi nell'altro mondo, e per gli eletti prometteva un paradiso di voluttà sensuali, che inculcava il fatalismo e il disprezzo della morte e sviluppava lo spirito guerriero della razza.

Morto Maometto nel 632, la sua opera era stata continuata dal suocero ABU-BAKR, primo califfo, che aveva ridotto all'obbedienza le tribù arabe ribelli, sconfitto nello Jemen l'esercito del pseudo-profeta MUSAILIMA e iniziata la conquista della Siria e della Mesopotamia, poi dal secondo califfo, OMAR, coadiuvato dai valorosissimi generali KAHLID, ABU-OBAIDA, AMRU, MATANNA BEN-HARITHA.

Nel 637, ad El Bonaib era stato sconfitto l'esercito persiano ed era stata presa Damasco, l'anno dopo era caduta Antiochia, nel 637 Gerusalemme, fra il 638 e il 640 erano stati conquistati la Mesopotamia e l'Egitto.

ROTARI non aveva nulla da temere dall'impero, così impegnato nei dintorni di casa sua; riuscì quindi con una certa tranquillità e fiducia a muoversi verso la conquista del resto dell'Italia.

Una grande vittoria sulle mal guidate truppe bizantine al Panaro, nell'Emilia, gli aprì la via verso l'ovest e il sud. Passato l'Appennino, Rotari ridusse in suo potere la Lunigiana ed estese il dominio su tutta la Liguria fino al confine dei Franchi. Il vescovo di Milano, che risiedeva a Genova, caduta questa città in mano dei Longobardi, tornò nella sua diocesi. Dalla Liguria Rotari si trasferì con il suo esercito nella Venezia ed assalì e prese Oderzo il cui vescovo MAGNO si rifugiò in una delle isole della laguna della futura Venezia.

Nel 641 moriva ERACLIO a Costantinopoli e a Benevento ARICHI. A quest'ultimo succedeva il nipote RADOALDO, figlio di Gisulfo duca del Friuli e nel 647 il ducato di Benevento passava a GRIMOALDO.

Il secondo punto del programma di Rotari fu attuato nel 643 con la promulgazione del famoso EDITTO. Prima però di esaminare l'Editto di Rotari è necessario parlare dell'ordinamento del regno longobardo.

Capo della "nazione longobarda", o regno longobardo", era il re, un re elettivo, che era scelto tra i membri d'una certa famiglia dal popolo o dai suoi capi. Sue insegne erano il "conto", la croce d'argento, il manto, il sigillo e forse la corona; suoi titoli erano quello di "Flavius" ed "excellentissimus". Il re, con il consiglio dei grandi dello stato, faceva le leggi che sottoponeva all'approvazione dell'assemblea popolare; aveva il supremo comando militare che gli dava il diritto di convocare l' "eribanno" , di guidare l'esercito, dichiarar guerra e concludere la pace; ed era investito della suprema potestà civile e giudiziaria.

Il re era assistito nel governo da cortigiani detti "gasindi". Fra questi sceglieva i giudici, che lo aiutavano nell'amministrazione della giustizia e i funzionari della corte quali il maggiordomo ("stolezaz"), il cavallerizzo ("marpahis"), il tesoriere ("duddo"), il coppiere ("pincerna").

Il regno era suddiviso in ducati che in origine, come abbiamo detto, si crede fossero trentasei. Essi erano retti dai duchi, i quali erano nominati a vita dal re. In certi ducati però, come quelli di Benevento, del Friuli e di Spoleto, crebbe tanto la loro potenza ch'essi divennero ereditari e si considerarono come veri e propri principi indipendenti. La turbolenza dei duchi e la loro tendenza a rendersi indipendenti dal re costituì la debolezza dello stato longobardo e fu causa non ultima della sua rovina. I duchi, nel proprio territorio, avevano le stesse attribuzioni del re: amministravano la giustizia, comandavano l'esercito, facevano spedizioni militari per ordine del sovrano e non di rado di propria iniziativa, e avevano proprie corti e propri "gasindi".

Oltre i duchi, dipendevano direttamente dal sovrano i "gastaldi", i quali erano veri e propri ufficiali regi, che erano preposti all'amministrazione della "Curtis regia", cioè dei beni della corona, riscuotevano le multe e le imposte e sui distretti che amministravano avevano potestà civile, giudiziaria e militare.

I duchi e i gastaldi, per il potere giudiziario che avevano, erano detti anche "iudices", i secondi però differivano dai primi in questo, che mentre quelli erano eletti a vita e disponevano dei beni della propria corte ducale, questi erano revocabili e non potevano disporre dei beni, erano solo degli amministratori di quelli della corte regia.

Una gerarchia di funzionari dipendenti dai duchi e dai gastaldi era quella degli "sculdasci" e degli "attori". Gli sculdasci, che erano alle dirette dipendenze del duca, erano preposti al governo di una frazione del ducato, detta "sculdascia", avevano attribuzioni giudiziarie e di polizia e comandavano le "centene" dell'esercito da cui prendevano il nome di "centenari". Sotto lo "sculdascio" era il "decano", che aveva attribuzioni militari più ristrette e giudiziarie limitate ai soli casi di polizia.

Dal gastaldo dipendeva invece l' "attore", preposto ad un'azione della corte regia, e dagli attori i "saltari", prefetti dei boschi, che fra le altre attribuzioni avevano quelle di misurare e fissare i confini. Altri ufficiali d'ordine inferiore erano gli "scarioni", preposti alle chiese e ai monasteri.

La società longobarda era divisa in "uomini liberi" e in "non liberi". Dei primi esistevano varie gradazioni che andavano dagli "arimanni", grossi proprietari di terre, ai "pauperes", veri e propri proletari; in mezzo stavano i "liberi homines", piccoli proprietari di terre; al disopra di tutti stavano i nobili. La categoria più alta dei non liberi era costituita dagli aldii, i quali personalmente erano liberi, ma erano legati alla terra, che non poteva esser venduta o alienata, e dovevano pagare ai padroni una parte dei prodotti e prestar certi servizi. Più sotto degli aldii stavano i "massarii" cui era affidata la coltivazione dei fondi, e sotto a questi i servi ministeriali che esercitavano vari mestieri. In fondo alla scala sociale erano i "servi rusticani" addetti ai lavori campestri.

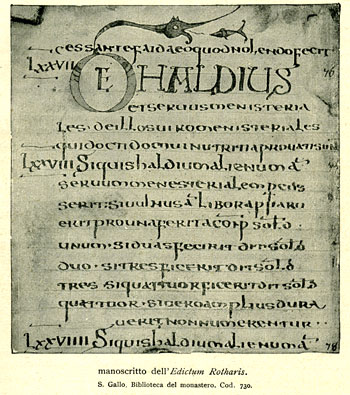

Questa società era governata per mezzo di consuetudini che avevano forza di leggi. La prima legge scritta dai Longobardi fu l' EDITTO di ROTARI, il quale, secondo l'esplicita dichiarazione del legislatore, non è che una raccolta di consuetudini longobarde accresciute e migliorate con il consiglio dei primati e del popolo.