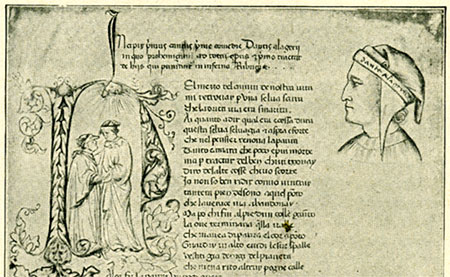

La prima pagina della Divina Commedia in

un manoscritto del XIV secolo

Dopo la forzata scomparsa di ogni forma letteraria profana dell'antichità, nei primi secoli del Medio-Evo la letteratura rimase monopolio del clero, cui toccò in questo campo come nel resto di provvedere alla soddisfazione delle esigenze spirituali delle menti e dei cuori. E se non vi era questa esigenza, bisognava farsela venire, non vi era altra scelta.

La poesia classica si era spenta scomparsa del tutto l'antica vita. Smembratosi l'impero, calati i barbari in Italia, finita la lotta sorda e lenta tra il paganesimo e il cristianesimo dalla quale s'era venuta formando una religione ibrida in cui il concetto evangelico era fortemente compenetrato di elementi pagani, persiani e mosaici, la vita, nel tenebroso Medioevo, aveva preso un aspetto e un indirizzo completamente diversi dagli antichi. La luce chiara e sfavillante della paganità si era mutata in un chiarore pallido e incerto, il culto della forma era scomparso ed era subentrato un culto tutto interiore, il culto dell'anima; il culto materialistico dell'antichità pagana aveva ceduto il posto al culto idealistico della società cristiana del Medioevo.

Spento l'amore per la forma, era sorto e si era sviluppato l'ideale spirituale che aveva, dato il bando alle voluttà dei sensi e, distogliendo gli sguardi dalla contemplazione della bellezza terrena dalle linee procaci e voluttuose, li aveva orientati unicamente verso regioni del Cielo. Coloro che si erano dedicati all'ascesi, obbligavano tutti gli altri ad essere dei passivi ascetici.Non essendoci la stampa, la diffusione dei libri era del tutto assente; ciò che circolava - dentro una popolazione che nell'arco di un secolo o due dopo la caduta dell'Impero Romano e le dominazioni barbariche, scomparse ogni tipo di scuola, era diventata completamente analfabeta, e per di più dominante il latino ecclesiastico - gli unici libri circolanti erano quelli delle preci, in mano alla chiesa, ai parroci, agli educatori dei vari patronati della chiesa stessa.

Osteggiate anche le bellezze della natura, la vita aveva perso quella nota splendida di gaiezza, di realtà, di umanità; il firmamento, che prima era l'ingenua e fantasiosa volta all'Olimpo, si era mutato in una cappa di piombo, perché lassù era stato posto il mistero imperscrutabile della nuova religione, dal cielo scendevano i fulmini e le punizioni divine. I guai ai peccatori, agli infedeli. Ed erano tutti peccatori, perchè - dissero - fin dalla nascita ci accompagna il peccato di Asamo ed Eva.

La vita era diventata un'aspirazione perenne verso gli spazi infiniti del cielo; si era fatta monotona, grigia, contemplativa; e al cielo tendevano gli acuti pinnacoli dei campanili. Le valli e le pendici si erano popolate di conventi in cui l'umanità, nella privazione e nella contemplazione ascetica, non di un mondo reale ma solo rappresentato, si spiritualizzava, si estraniva dal mondo reale; l'incubo, l'affanno, l'ansia, la paura dell'al di là avevano allontanato l'olimpica serenità romana e, morti gli eroi e le divinità, la fantasia aveva creato figure cupe e terribili di demoni, di streghe, di maghi con cui aveva riempito tutto il mondo.

La grandezza dei Cesari non era più che un lontano ricordo: ora esistevano - come abbiamo visto nelle precedenti puntate - il papato e l'impero, il successore di Pietro e il successore di Augusto; e, fino al giorno che entrambi non divennero due grandi antagonisti nella grande scena politica d'Europa, quegli era il protettore morale di questo e questi il braccio forte di quello. E all'ombra immensa di questi due poteri sovrani erano sorte due importanti istituzioni: quella del feudalismo e quella della cavalleria che dovevano improntare con il loro spirito le nascenti letterature delle nazioni neolatine.

E cosí subito dopo il X e XI secolo, la vita si era venuta orientando verso due religioni purissime, quella dell'anima e quella del cuore, si era illuminata e riscaldata della luce e del fuoco di due fedi, quella del Cielo e quella dell'amore; della prima era ministro il clero, della seconda la cavalleria.

Per opera di queste due religioni la vita si era un po' ingentilita; e con l'ingentilirsi del cuore si erano svegliate le menti; le tenebre si erano cominciate a diradare e la cultura, prima monopolio del clero, passata, ora alla cavalleria, era venuto anche in dominio della borghesia. Erano i primi albori del rinnovamento politico e intellettuale; la Chiesa perdeva a poco a poco la sua autorità e, nei nuovi idiomi romanzi, come nel gaio latino degli ultimi goliardi, accanto alla poesia d'amore e alle laudi religiose, fioriva sfrontata e insolente la satira contro il clero.

Era questo il mondo nuovo, era questa la vita nuova quando dalla fiorita Provenza, nella dolce lingua d'oc, s'alzava la canzone dei trovadori e verso il cielo di Francia, nella robusta favella dell'oui, si levava il canto sonante dei troveri e il ghigno dei "fabliaux".

La prima breccia nel dominio esclusivo del clero in materia di letteratura fu fatta, fra le classi laiche, proprio dalla cavalleria che s'impegnò con tanta fantasia a dipingere con smaglianti colori le proprie gesta e soprattutto a cantare l'amore puro ed ideale per la donna, caratteristico della cavalleria, toccando così un tema che il clero era il meno adatto a trattare.Nel stesso tempo le lingue nazionali prevalsero nella letteratura che cominciò ad assumere un colorito nazionale; il dominio esclusivo dell'idioma latino della chiesa tramontò definitivamente.

La culla della poesia cavalleresca del Medio-Evo è la Francia. Come ebbe il primato nel campo degli usi sociali e della moda, così questa nazione lo ebbe anche nell'accennato genere di letteratura. Nella stessa Francia poi la poesia cavalleresca spuntò pure nelle regioni del mezzogiorno. La lingua parlata in Francia comprendeva due dialetti nettamente distinti che si sogliono chiamare, alludendo al termine che vi si usava per dir di sì, lingua d'oc (parlata nel mezzogiorno) e lingua d'oil (= oui; parlata nel settentrione).

Le due corrispondenti letterature nacquero e si svolsero ciascuna in modo del tutto indipendente dall'altra. Nel mezzogiorno prevalse la lirica; è la poesia dei troubadours, una classe speciale di cantori appartenenti al ceto cavalleresco, che raggiunse la sua massima fioritura nel XII secolo. Essa rimase distrutta nelle guerre degli Albigesi del principio del XIII secolo, guerre che anche per questo motivo ebbero effetti disastrosi. Del resto alla rapida decadenza di questo genere di poesia contribuì anche la circostanza che essa era esclusivamente poesia d'arte e non trovava quindi rispondenza nell'anima del popolo.

Perciò col decadere della cavalleria, in quel del ceto ove essa era nata e intesa, questo genere di poesia non poteva fare a meno di decadere anch'essa. D'ora in poi, come nella politica, così pure nel campo letterario, l'egemonia passò al settentrione della Francia.Qui, mentre la lirica con le sue romanze e poesie pastorali (pastorelles) rimane in second'ordine, il genere di poesia preferito nell'età della cavalleria è l'epopea, nella quale si esercitò l'arte dei «trouvères» (trovatori). Anche costoro provenivano per lo più dal ceto cavalleresco. Essi facevano recitare le loro canzoni (le così dette « chansos de gestes ») dai « menestrelli » che erano accompagnati dagli « jongleurs » col canto e col suono del liuto.

I vari cicli, il carolingio, il brettone, il normanno, il classico, s'incontrano, si raggruppano, si fondono insieme portando l'uno all'altro le caratteristiche del proprio spirito e formando un organismo variamente stupendo.

La più antica di queste canzoni di gesta, la canzone di Rolando, che narra la morte dell'eroe nella valle di Roncisvalle durante una spedizione contro i Saraceni, è dell'XI secolo; i due secoli successivi videro poi fiorire un grandissimo numero di epopee, di proporzioni per lo più assai più vaste, i cui argomenti sono tratti prevalentemente dal ciclo di leggende carolinge, dal ciclo bretone-normanno (re Artù e la leggenda del Graal) oppure dall'antichità.Accanto alle canzoni appena dette germogliarono anche moltissime piccole composizioni di genere epico (conies), i cui autori sono generalmente ignoti, e che trattano argomenti seri di colorito storico o leggendario (i così detti «lais»), ma anche argomenti burleschi, celie più o meno grossolane («fabliaux»). Queste ultime che in parte desumevano i loro temi dalla remota antichità, sono state a loro volta la fonte diretta od indiretta di

----

Uno sviluppo considerevole assunse a datare dagli ultimi secoli del Medio-Evo in Francia il dramma che prende le mosse dalla riproduzione di scene dei culto religioso. I più antichi drammi sono piccole riproduzioni liturgiche aventi ad oggetto la natività di Gesù o la Pasqua di resurrezione, che venivano rappresentati da ecclesiastici in latino. A poco a poco queste composizioni sceniche furono redatte in parte anche in francese, smisero il carattere liturgico e gli stretti rapporti con le funzioni dal culto e da ultimo ven nero rappresentate non più nell'interno delle chiese, ma dinanzi alle chiese. Inoltre la cerchia degli argomenti presi a soggetto di tali produzioni si allargò, in quanto oltre alle narrazioni bibliche furono drammatizzati episodi della vita dei santi e dei loro miracoli. Perciò questi drammi sacri presero il nome di « miracoli » ; erano però chiamati anche « misteri ». Se non che a lungo andare questi vecchi argomenti religiosi incontrarono il gusto dei pubblico assai meno delle grossolane farse che già da un pezzo si usava far seguire al dramma sacro, e che ora si cominciarono a rappresentare da sole ed indipendentemente da esso. Sorse così una vera e propria commedia popolare, per lo più piena di arguzia, ma anche sensibilmente

oscena e volgare. Per converso dagli intermezzi allegorici che si solevano interpolare anch'essi nelle rappresentazioni dei misteri si svolsero le così dette « moralités », produzioni di carattere serio che manifestarono con predilezione una tendenza satirica.,

Il teatro cominciò ad organizzarsi meglio allorché presero a formarsi apposite associazioni aventi lo scopo di metter su rappresentazioni sceniche più o meno regolari. La più antica è la Bazoche ossia l'associazione dei Bazochien, i giovani procuratori e scrivani del parlamento di Parigi, i quali già al principio del XIV secolo costituivano una specie di compagnia di dilettanti e tre . o quattro volte all'anno rappresentavano nella corte interna del palazzo del parlamento dinanzi alla migliore società di Parigi dei

----

drammi; essi cominciarono con l'essere del genere delle « moralités », ma con l'andar del tempo vennero sostituiti sempre più dalla farsa grossolana, questa precurtrice della commedia vera e propria. Tra le farse di tal genere salì in grandissima voga quella del « Maittre Pierre Pathelin », di cui non si sa con sicurezza l'autore. Essa nel tipo del protagonista, un avvocato birbone che uno dei clienti prende in trappola con le malizie medesime che ha imparato da lui, inette in berlina con spirito gustoso le sottigliezze cavillose della giurisprudenza francese di quei tempi. Di questa commedia, sorta nel XV secolo, fu fatta tre secoli dopo una nuova edizione ammodernata che anche oggi potrebbe sostenersi benissimo sulle scene.

Alla associazione dei Bazochien venne ad aggiungersi sull'inizio del XV secolo la « Confrerie de la Passion de notre Seigneur », che si formò con lo scopo di offrire periodicamente alla capitale la rappresentazione del più preferito e popolare dei misteri, quello della passione di Cristo. Questo mistero contava non meno di 35000 versi e veniva rappresentato in quattro giorni successivi; l'azione durava dalla mattina alla sera e vi prendevano parte duecento persone.

Una terza società drammatica, che si denominò degli « Enfants sans soli » coltivò la « totie », specie di scherzo comico carnevalesco, che spesso però celò intenti seri, giacché sotto il velo delle allegorie toccò le questioni più ardenti, anche politiche, dell'epoca. L'autore più celebre di queste « sotiet » fu Pietro Gringoire* (verso il 1500) la cui « sotie » (o jeu) del « prince des sots » sorprende particolarmente per la sua tinta anticlericale.

La prosa francese del Medio-Evo va debitrice del suo perfezionamento sopra tutto alla storiografia. Il più antico fra gli storiografi eminenti della Francia é Geoffroi de Vil

lehardouin (1167-1213), il quale, non sapendo scrivere, dettò al suo cappellano la storia

della quarta crociata e della conquista di Costantinopoli (1204), nella quale egli stesso aveva rappresentato una parte non indifferente, in una forma disadorna ed in uno stile privo di ogni artificio, ma che appunto perciò incatena l'interesse per la sua naturalezza e limpidità. Dopo Villehardouin va ricordato Jean de Joinville (1224-1317), il quale, avendo lungamente vissuto in contatto con Luigi XI, ne ha scritto in seguito la vita; nella sua opera si manifesta bensì la sua profonda devozione al sovrano, ma non il servilismo dell'adulazione cortigiana, perché l'autore esprime liberamente i propri giudizi sui fatti. A differenza di Villehardouin e di Joinville, Jean Froissart (1337-1405), autore di una vasta cronaca dei suoi tempi, non partecipò personalmente agli eventi politici od alle guerre che descrive; ma siccome durante la sua lunga vita visitò quasi tutti i paesi e le corti d'occidente e raccolse dappertutto notizie, così fu in grado di comporre la sua opera da contemporaneo beli informato. La sua prosa é vivace e colorita ed é per noi di valore inestimabile il quadro che ci delinea della sua epoca, specialmente nei riguardi della vita e dei costumi delle classi superiori. Quasi sulla soglia dei tempi moderni sta finalmente Filippo de Comines, il quale fu successivamente al servizio del duca Carlo il Temerario di Borgogna, di re Luigi XI di Francia e dei suoi due successori. Comines scrisse le sue memorie che vanno dal 1464 al 1498 da uomo di stato e da filosofo; egli non solo narra gli eventi, ma cerca di metterne in evidenza la concatenazione ed i rapporti reciproci. La sua opera, che non trascura ciò che concerne l'organizzazione amministrativa, gli ordinamenti militari ed in generale gli ordinamenti pubblici e le questioni politiche, é di grande importanza per la conoscenza della storia di Francia nel periodo di transizione dal Medio-Evo all'epoca moderna.

Nella penisola iberica si formarono nel Medio-Evo per filiazione diretta del latino due idiomi principali, lo spagnolo ed il portoghese. Fra i vari dialetti del primo prevalse il castigliano, la « lengua castellana », e dal XII secolo fece il suo ingresso nella letteratura coi cauti popolari ma artistici che glorificano le gesta dell'eroe nazionale spagnolo dei tempi più antichi, il Cid Campeador. Nel XIII secolo la letteratura castigliana, ed in primo luogo la prosa, ricevette un costante impulso ad opera di re Alfonso X (1252-84) che fece

--

tradurre in volgare la bibbia, curò la grande compilazione giuridica delle « Sette parti » (siete partidas) e fece redigere una vasta cronaca che poi venne continuata per quasi tutto il Medio-Evo. Oltre a ciò fiorì la lirica, che coltivò specialmente l'epigramma e le brevi canzoni; le più antiche romanze poi vennero riplasmate in nuove forme sulla fine del Medio-Evo. Da questi modesti confini la letteratura spagnola non uscì che nel XVI secolo. E lo stesso deve dirsi della letteratura portoghese, la quale per di più nel MedioEvo non sa emanciparsi da influenze straniere, francesi, spagnole e da ultimo anche italiane. Tuttavia nel Portogallo fiorì una ricca lirica popolare; ed oltre a ciò questo paese é con ogni verosimiglianza la patria originaria del primo romanzo d'amore del Medio-Evo, Amadis de Gaule, il quale attraverso traduzioni, rifacimenti ed imitazioni divenne patrimonio comune di tutto l'occidente.

In Italia invece la letteratura salì rapidamente a somma altezza. Essa é di origine relativamente recente. Al principio infatti del secolo in cui nacque Dante nessuno ancora scriveva italiano. Questo idioma, secondo quanto ci dice lo stesso Dante, era la lingua nella quale si esprimevano le donne ordinarie; la letteratura era ancora esclusivamente latina.

Ben tosto però la produzione letteraria in volgare comincia a germogliare in tutta la penisola. L'influenza della poesia provenzale, dei canti dei troubadours, si fa sentire specialmente in Sicilia, alla splendida ed intellettuale corte di Federico II, dove si tenta la trattazione di analoghi argomenti nel dialetto nazionale. Anche nell'alta Italia trovatori francesi, che vi cercarono rifugio dopo le guerre degli Albigesi, importarono la propria arte che venne imitata nell'idioma del paese. Né passò molto che anche la borghesia, allora in rapida via di ascensione, entrò nell'agone letterario. Essa cantò l'amore e le vicende politiche e nei suoi canti si fece eco delle incessanti e fortunose lotte partigiane che dilaniavano la penisola. Spunta inoltre, non senza una certa correlazione con gli studi che si coltivavano all'università di Bologna, un genere di poesia dotta. In Umbria poi, nei luoghi cioè dove aveva vissuto ed operato S. Francesco d'Assisi, germoglia una lirica religiosa; un'onda di sentimento mistico, che ebbe la sua spiccata manifestazione nell'agitazione del 1260 caratterizzata dalle processioni di flagellanti la cui prima scintilla partì da Perugia, si diffonde largamente in Italia e genera la lirica religiosa italiana, che a poco a poco soppianta la lirica latina della chiesa. È' in questo campo che noi incontriamo già un poeta ragguardevole: Jacopone da Todi (1230-1307 circa), un uomo di mondo il quale, profondamente scosso per l'infelice morte della moglie adorata, si fece terziario francescano votandosi a vita religiosa, e col proprio esempio nonché con la penna mosse guerra, pur senza esagerazioni ascetiche, al mondo ed alle sue voluttà. I suoi canti, di stile e di forma popolare, si segnalano per la schiettezza e profondità del sentimento, cui si mescola volentieri anche la nota satirica. In particolare é fiera la sua requisitoria contro Bonifazio VIII che accusa di ingordigia di dominio terreno e di simonia.Quella soave serenità che c'è nella poesia mistica di S. Francesco di Assisi si trasforma e si muta in ebbrezza folle e scomposta, in delirio, nella poesia di JACOPONE da TODI. Già i tempi sono mutati; un vento di follia mistica, spirato dall'Umbria, si abbatte violento per le regioni d' Italia con gli 'Alleluia" e i moti dei "Flagellanti". RANIERI FASANI, esaltato dal fanatismo religioso, predica, si formano corporazioni; i "Disciplinati" iniziano le loro processioni (1258), flagellandosi e innalzando laude. E' un fatto patologico importantissimo, il cui esponente artistico è il canzoniere di Jacopone.

Egli è il seguace di S. Francesco d'Assisi e, come il Santo, ha la sua leggenda. La sua conversione alla vita ascetica è dovuta al miracolo; è il cilicio trovato infisso nelle candide carni della bella e pia moglie, morta durante una danza, che gli fa abbandonare la vita allegra e gaudente e lo fa dedicare completamente a Dio. Nell'umile frate di Todi la religione diviene fanatismo, la pietà passione; le meditazioni ascetiche lo esaltano e il suo misticismo si risolve in febbre, in delirio, ispirandogli canti.

"Sono i canti - per dirla col De Sanctis - di un Santo, animato dal divino amore. Non sa nulla di provenzali, o di trovatori, o di codici d'amore: questo mondo gli è ignoto. E non cura l'arte, non cerca pregio nella lingua e nello stile, anzi parla e scrive con quello stesso piacere come i santi con le vesti di povero. Una cosa vuole, dare sfogo ad un'anima traboccante di affetto, esaltata dal sentimento religioso. Ignora anche teologia e filosofia, e non ha niente di scolastico".

La poesia di Jacopone è un frutto spontaneo del suo sentimento; non ha pretese d'arte, ma, a volte, quando il suo cuore è tranquillo e la sua mente è serena, quando l'esaltazione non lo turba, escono dalle sue labbra canti delicatissimi, soavi nel loro motivo popolare. Così la poesia alla Madonna è un quadretto stupendo e il poeta, con verità e con affetto, sorprende meravigliosamente la Vergine in atto di allattare e di cullare il Divino Figliuolo e ce la descrive in un modo così evidente e semplice che innamora.

Altrove Jacopone ha accenti che commuovono, come quando, ad esempio, dice alla Vergine,

Ricevi, donna, nel tuo grembo bello

Le mie lagrime amare.

Tu sai che ti son prossimo e fratello,

E tu noi puoi negare.Però questi intervalli di lucidezza, e di serenità sono rari al cuore e alla mente del povero frate e questi accenti dolcissimi non formano la caratteristica della sua poesia. Jacopone è sempre un esaltato; l'amore divino gli sconvolge la mente, gli mette nel cuore un tumulto immenso; il poeta vuole spogliarsi della sua umanità, ma non riesce a spiritualizzarsi; il mondo lo vede così com'è; le sue stesse passioni sembrano passioni ispirate dalle gioie terrene; eppure egli macera il suo corpo e disdegna di coltivar l'intelletto; raccomanda la sua fama "ad somier che va ranghiando" e promette "perdonanza più d'un anno" a chi lo ingiuria; egli vuole essere umile, povero; egli aspira alla vita dello spirito, ai godimenti ultraterreni, desiderando per sé i mali più terribili.

Jacopone prega e la sua preghiera è un uragano; sospira, si contorce, delira nell'impeto irresistibile della passione che lo sconvolge, poi è assorbito tutto da visioni, da allucinazioni e allora il suo accento ha qualcosa di profetico, di cupo, che impressiona, come quando egli rappresenta la fine del mondo e il giudizio universale:

Tutti li, monti saranno abbassati,

E l'aire stretto e i venti conturbati,

E il mare muggirà da tutti i lati.

Con l'acque lor staran fermi adunati

I fiumi -ad aspettare.Quest'ultimo verso è una pennellata magistrale che dà tutta la forza di rappresentazione al quadro. E' uno di quei tocchi meravigliosi che danno alla poesia di Jacopone una suprema bellezza, un vigore insolito, l'effetto artistico dell'intensità della visione; l'intensità della passione produce nel frate altri effetti non meno artistici. Cosí nel grido immenso d'amore, il delirio, da cui il poeta è agitato, si risolve in una linea potente di affetto, fatta di ripetizioni bellissime che terminano in un verso sublime il quale è come la sintesi di tutti i desideri di Jacopone:

Amore amor penar tanto mi fai,

Amore amore nol posso patire,

Amore amore tanto mi ti dai,

Amore amore ben credo morire;

Amore amore tanto preso m' hai,

Amore amore fammi en te transire,

Amor dolce languire,

Amor mio desioso,

Amor mio delettoso,

Anegami en amore ...."In questi versi, pieni di quella musicalità propria dei motivi popolari, si nota la foga della passione che erompe, cresce, straripa, e, giunta al suo più alto grado d'intensità nel quinto verso, s' illanguidisce nella molle soavità degli ultimi quattro versi, col felice trapasso dell'endecasillabo nel settenario, fino a morire nel sublime "anegami en amore" che è come un supremo anelito.

Ma Jacopone non è un asceta che vive lontano dal mondo tutto intento nelle sue meditazioni e nelle penitenze; c' è anche in lui qualcosa che ci fa presentire il Savonarola; c' è il Santo che si scaglia con veemenza, a viso aperto, con parole franche, senza paura, contro gli stessi capi della Chiesa e ammonisce aspramente Celestino V, e scrive in versi una tremenda requisitoria contro Bonifacio VIII

Non trovo che ricordi

Papa nullo passato

Che in tanta vanagloria

Si sia delectato.Sono questi i soli accenti originali della nostra letteratura delle origini questi canti amorosi e religiosi; quasi tutto il resto è imitazione di ciò che ci viene dalla Francia e dalla Provenza.

I prodromi di una produzione poetica più originale si hanno nell'Alta Italia, dove nel milanese fra' Bonvesin de Riva sorse il principale rappresentante di una ricca letteratura morale religiosa; a lui si deve, oltre a gran numero di poesie morali, anche un trattato poetico delle «Cinquanta cortesie a mensa».Dal Genovesato ci proviene una collezione di poesie di svariato carattere, morale, religioso, politico: le così dette «Rime genovesi», dovute tutte ad un solo autore ignoto; l'ultima di queste poesie in ordine di data tratta della venuta di Arrigo VII in Italia (1310).

Ma la culla della vera e propria letteratura italiana fu la Toscana. Da principio per verità predomina anche qui l'imitazione dei modelli francesi, tanto che il notaio fiorentino BRUNETTO LATINI (1220-94 o 97) si servì all'inizio della lingua francese per comporre il suo poema « Il tesoro » e solo successivamente lo trasportò nell'idioma nazionale (Toscano) . E' un poemetto di 2240 versi settenari rimati a due a due.

Brunetto vi narra il suo incontro con la natura e con la virtù, le vicende da lui passate andando in cerca della felicità, come egli cadde in potere dell'amore, ecc.; il tutto condito di lunghe disquisizioni pedantesche. L'opera ha scarso pregio poetico, ma tuttavia a Latini spetta nella storia della letteratura un posto tra i precursori di Dante, che lo ricorderà nell'inferno, lo incontra e lui gli dice:

"Sieti raccomandato il mio Tesoro

Nel quale io vivo ancora ...."

A maggior diritto possono aspirare a tale qualificazione i rappresentanti di quella scuola poetica che da un passo del Purgatorio di Dante è detta del «dolce stil nuovo», una scuola di carattere filosofico, di cui fu capo l'amico di Dante, statista e poeta, Guido Cavalcanti (m. nel 1300), una nobile figura d'uomo e un delicato poeta lirico, benchè la sua opera principale, la «Canzone d'amore », sia poco più di un'arida disquisizione scolastica in forma poetica. Un ingegno multiforme fu Cino, della famiglia dei Sinibaldi di Pistoia (1270-1337 all'incirca), il quale tenne cattedra di diritto in molti luoghi dettando lezioni frequentatissime, scrisse un notevole commentario al codice giustinianeo, e nel tempo stesso prese parte con fervore alle lotte partigiane dei suoi tempi militando nel campo ghibellino e lasciò un paio di centinaia di poesie che in parte trattano di amore, in parte di politica ovvero hanno un contenuto filosofico; le poesie di quest'ultimo genere sono scritte nello stile convenzionale della scuola, ma non sono prive di sentimento poetico.

Accanto a questa lirica filosofica germoglia anche una poesia popolare, umoristica. Il suo miglior rappresentante fu un singolare senese, Cecco Angiolieri (1250-1320 circa).

Angiolieri è un uomo bizzarro e originale, figlio di un Messere Angiolieri frate gaudente e di una Monna Luisa bacchettona, nato verso il 1230 e morto non dopo il 1312. L'avarizia del padre non evitò che lui diventasse un dissipatore. Carattere strano, ribelle ad ogni legge, scettico e depravato, ma d'ingegno potente, visse nella crapula, sciupando tutto il suo avere nei bagordi, alle taverne e con le donne; e il padre, forse per dargli un freno, lo sposò ad una donna brutta e vecchia, il cui ciarlare continuo pareva, come dice il poeta, "mille chitarre".

Innamoratosi di Becchina, bellissima figliuola di un calzolaio, cantò tutte le ebbrezze e tutti i tormenti che la volubile donna gli procurò. La sua poesia amorosa è tutta impregnata di un sensualismo crudo, priva di un raggio di quella luce d'idealità che si effonde dai versi dei rimatori dello "stil nuovo", e in essa il poeta pare che si compiaccia di anatomizzare atrocemente la sua vita interiore, di mostrare agli altri, nella più volgare nudità, l'anima sua e il suo cuore, riuscendo di un'efficacia straordinaria. Nemico di molti, l'Angiolieri esercitò la sua satira pungente contro i poeti del suo tempo e scambiò sonetti mordaci con Dante, il quale, in un sonetto, è dipinto a colori molto foschi.

Più che un poeta satirico l'Angiolieri si può considerare - come bene ha fatto il D'Ancona, che ci lasciò di lui un ottimo saggio critico - un umorista.La poesia dell'Angiolieri è l'eloquente espressione di un atroce dramma interiore. Il poeta ha l'inferno nel cuore, ma sul suo labbro si disegna il riso; soffre e si sforza di dissimulare le sue sofferenze; l'interno affanno gli contorce le labbra in una smorfia che non è sorriso o pianto; egli ci appare allegro, spensierato e folle, cinico e scettico, maligno e beffardo e non è che un disgraziato che tenta di spegnere nel vino il fuoco del suo dolore, di dimenticare nell'orgia le sue pene, di coprire con una bestemmia il sospiro doloroso dell'anima, di non far sentire con uno scroscio di risa il gemito amaro che gli parte dal petto; non è che un infelice che porta in giro la sua infelicità sotto una maschera orribilmente dolorosa. Sovente, questa maschera gli cade involontariamente dal viso e a noi allora appare l'uomo che soffre e dà sfogo con accenti sinceri al suo dolore e non impreca, ma desidera rassegnato la morte e narra con calma le sue pene e con voce velata di intensa mestizia parla del suo triste destino e della fortuna che gli è perennemente avversa:

....s' io toccassi l'or piombo il farei

E se andassi al mar non crederei

Gocciola d'acqua potervi trovare.Ma l'Angiolieri s'accorge che la maschera gli è caduta, la raccatta, si copre il viso e canta

Malinconia però non mi daraggio,

Anzi mi allegrerò del mio tormento.Sono le prime scene del dramma; ora il cielo si oscura, passano nell'aria livida, in cui si svolge la vita del poeta, due fantasmi cupi, il fantasma del padre e della madre, al cui apparire si dileguano rapidamente l'immagine dolce di Becchina e quella ripugnante della moglie litigiosa; le ciglia dell'Angiolieri s'inarcano trucemente alla vista di coloro che lo hanno messo al mondo e a cui egli attribuisce la causa dei suoi dolori; la faccia del figlio si contrae orribilmente; dai suoi occhi torvi si sprigionano lampi d'odio, di quell'odio pessimo e crudele che egli porta agli autori dei suoi giorni, e dal cuore che sanguina parte il grido tremendo:

Poi m' è detto ch' io nol debbo odiare

Ma chi sapesse bene ogni sua traccia,

Direbbe: il cor gli dovresti mangiare.Ci aspetteremmo un singhiozzo dopo questa terzina che racchiude tutto lo strazio da cui è tormentata l'anima del poeta; uno scoppio di pianto; no: all'Angiolieri il singhiozzo si arresta in gola, il pianto non sgorga dagli occhi e l'angoscia si risolve in un insieme di imprecazione e di sarcasmo:

S' io fossi fuoco, io arderei lo mondo;

S' io fossi -vento, io lo tempesterei;

S' io fossi mare, io lo allagherei;

S' io fossi Dio lo ma manderei in profondo,

S' io fossi papa, allor starei giocondo,

Che tutti li cristian tribolerei;

S' io fossi imperadore, allor farei

tagliare a tutta gente il capo a tondo.

S' io fossi morte, anderei da mio padre;

S' io fossi vita, fuggirei da lui,

E similmente farei con mia madre.

S' io fossi Cecco, come sono e fui,

Terrei per me le giovani leggiadre,

Le brutte e vecchie lascerei altrui.Con questo sonetto meraviglioso l'Angiolieri ha creato il suo capolavoro: vi è tutto lo spirito di questo poeta bizzarro ed originale, nel quale sono stupendamente racchiusi il suo dolore e la brama di distruggere ogni cosa con cui contrasta il desiderio finale di godere la vita con le giovani leggiadre. E questa dell'Angiolieri è poesia vera, sentita, originalissima, forte, che nasconde un senso profondo e, allontanandosi dalle scialbe ed abusate imitazioni, ci conduce nella realtà sia pure bassa e volgare, ci fa, con arte magistrale, l'analisi precisa di un'anima, di un cuore, di una vita che soffre e il suo dolore tenta di coprire con lo scherno più amaro e più atroce.

DANTE ALIGHIERI, cui ora noi rivolgiamo la nostra attenzione (1265-1321) usciva da un'antica famiglia nobile fiorentina. Della sua giovinezza e del corso dei suoi studi noi sappiamo poco e nulla; ma che questi studi sono stati vasti e profondi ne fan fede gli scritti di Dante. Fu l'amore che, giovane ancora, fece di lui un poeta, ed all'amore sono dedicate le sue prime rime, che egli compose a cominciare dal 1283 e che poi nel 1292 raccolse, aggiungendovi una prosa di collegamento, in un libro intitolato «Vita nuova»; la forma di queste poesie è spesso scolastico-convenzionale, ma esse sono animate da un delicatissimo sentimento poetico che sa far vibrare tutte le corde del cuore e sa rendere tutte le sfumature della passione, dal più profondo dolore alla più pura voluttà.

Allorchè Dante dedicò la sua «Vita nuova» al suo amico Guido Cavalcanti, la donna da lui amata, Beatrice Portinari, moglie di Simon dei Bardi, era già morta da due anni. Il suo cuore vedovato cercò consolazione nella filosofia. Nè risultò la nascita di una serie di canzoni filosofiche il cui tema è ancora l'amore; ad esse il poeta aggiunse più tardi un commentario in prosa sotto il titolo singolare di «Convito» ; egli dice di imbandire un banchetto in cui le canzoni rappresentano le vivande ed il commentario il pane che le accompagna.

Tutti i gentiluomini e le nobili dame vi sono convitati. L'opera è rimasta incompleta; essa doveva constare di quattordici parti, ma ne contiene, oltre l'introduzione, tre sole che commentano ciascuna una canzone e seguendo la moda dell'erudizione scolastica toccano i più svariati argomenti: questioni metafisiche, astronomia, teologia, scienze naturali, dottrine morali, vi sono trattate alla rinfusa; vi si parla dell'organizzazione del cosmo e delle facoltà dell'anima umana altrettanto quanto della natura dell'amore, della cronologia e dell'impero universale.Dante scrisse il «Convito» in italiano; egli reputa ancora necessario giustificare questa scelta nella prefazione all'opera; ma la sua stessa poesia dimostra che la lingua nazionale del poeta, da lui preferita, era realmente già abbastanza adulta e capace di esprimere le più delicate sfumature del pensiero. Già altrove accennammo poi come Dante abbia scritto una monografia teorica in lode della lingua volgare.

Nell'anno 1299 egli sposò Gemma Donati. Ma Dante non rimase estraneo alla politica ed alla vita pubblica della sua città natale. Nel 1300 divenne - per sua sventura - membro del collegio dei Priori che si rinnovava ogni bimestre e che aveva il governo della repubblica fiorentina. Era l'epoca in cui le discordie scoppiate in seno al partito guelfo dominante nella città avevano dato luogo al formarsi delle fazioni dei « Bianchi » (più moderati) e dei Neri (ultraguelfi). Dante simpatizzava per i primi; perciò allorchè nel 1302 i « Neri », con l'aiuto della Francia e degli Angiò, ottennero il decisivo predominio in Firenze, anche il poeta insieme con altri capi dei « Bianchi » fu colpito dal decreto di esilio dagli inesorabili vincitori.Dante dovette abbandonare la sua cara città natale e vivere del duro pane dell'esilio sino alla morte, girovagando prima presso gli Scaligeri di Verona e poi presso Guido da Polenta, signore di Ravenna; Firenze non volle mai più riaprirgli le porte. A questo, si aggiunse il dolore per le sciagurate condizioni d'Italia divisa e dilaniata, specialmente dopo che vide fallire le troppo grandi speranze che egli aveva riposto nella venuta in Italia dell'Imperatore Arrigo VII e dopo la costui morte riaccendersi più fiere che mai le ire e le divisioni partigiane.

Negli ultimi anni della sua vita va assegnato (secondo l'ordine cronologico più verosimile) il trattato «De Monarchia», che contiene la sua professione di fede politica. Dante ritiene necessaria accanto alla suprema autorità spirituale, indipendente da essa e ad essa pari, una suprema autorità politica temporale che provveda al mantenimento della pace e della giustizia in seno alla cristianità; sotto la sua alta vigilanza però ciascun popolo deve essere libero di svolgere i propri ordinamenti e di formarsi e condurre una esistenza politica nazionale.

Ma a Dante fu dato pure di concepire in un unico grandioso quadro l'insieme delle concezioni che il suo genio poetico-filosofico aveva suggerito alla sua mente. Solo gradatamente maturò nell'animo del poeta il proposito di comporre la: «Divina Commedia»; indizi che egli nel suo intimo accarezzasse un simile disegno si hanno già nella «Vita nuova» e più chiaramente ancora nel «Convito» ; ma soltanto la grande e perpetua sventura che lo accompagnò sino all'estremo della vita fece prender corpo all'idea; è nel corso dell'esilio che l'incomparabile poema venne alla luce.

Il poema, scritto in terzine rimate, anticipata da una introduzione allegorica che forma oggetto del primo canto, si suddivide in tre parti, ciascuna delle quali descrive il viaggio compiuto dall'autore attraverso l'Inferno, il Purgatorio ed il Paradiso; ognuna di queste parti comprende 33 canti che annoverano da 4700 a 4800 versi, di modo che l'intero poema è composto di 100 canti e di circa 15000 versi.

Con stupefacente fecondità di fantasia poetica e con rara ricchezza di concezioni profonde, con una meravigliosa bellezza di forma artistica che crea sempre nuovi quadri grandiosi ed espressioni potenti del pensiero, Dante sa popolare i tre regni d'oltre vita, e nel destino che egli assegna ai vari personaggi o gruppi di persone defunte mette dinanzi agli occhi dei suoi contemporanei l'immagine viva dei loro difetti ed il quadro degli eterni problemi dell'esistenza umana.L'idea fondamentale del poema, che va ricercata nelle allegorie del primo canto dell'Inferno, è quella della redenzione dal peccato. Dante vuol dipingere l'uomo che ha abbandonata la retta via della fede e si trova smarrito nella selva selvaggia del peccato e del vizio. Alla fine egli rientra in sè e vorrebbe ritornare sulla via della virtù; ma glielo impediscono (incarnate nella figura di tre animali: la pantera, il leone e la lupa) la lussuria, la superbia e l'avarizia.

Lo salva la ragione (Virgilio). Essa ammonisce l'uomo che alla virtù non può arrivare per via diretta, perchè è poco preparato ad averne una idea esatta; occorre prima che egli veda lo spettacolo dei peccati e del castigo che ne è conseguenza perchè riconosca le proprie manchevolezze e si penta e si assoggetti all'espiazione.Quando ha ottenuto ciò (mediante il viaggio attraverso l'Inferno ed il Purgatorio) la ragione ha finito il suo compito; sulla porta del Paradiso essa cede il posto a Beatrice che incarna l'idea della teologia e che guida l'uomo alla grazia, alla contemplazione del sembiante di Dio.

Anche un'altra interpretazione, una interpretazione politica, oltre quella etico-religiosa, consente la «Divina Commedia». La selva starebbe a rappresentare le disperate condizioni politiche dell'epoca, la pantera alluderebbe alla turbolenta Firenze, il leone alla superba Francia, la lupa alla curia ingorda. Il molto discusso e variamente interpretato veltro, che, come narra Virgilio al poeta, un giorno vincerà ed ucciderà la lupa, deve a parer nostro intendersi che impersoni un futuro sovrano politico temporale.

Dante non si è emancipato dalla scolastica e, ad onta dei suoi fieri attacchi contro il sistema ecclesiastico dominante, si mostra figlio sottomesso della chiesa cattolica; ma l'ala del suo genio lo elevò molto al disopra dei suoi tempi e ne fece uno dei precursori di una nuova era. Il suo poema poi è divenuto patrimonio comune di tutti i popoli e di tutti i tempi; la gloria presso i posteri che gli è stata tributata è in misura tale quale assai raramente è toccata ad un mortale; nè lui - che l'agognava - l'avrebbe immaginata così tanto grande.Nel corso del XIV secolo cominciò in Italia, e prima di tutto in Toscana, il movimento umanistico, la rinascenza dell'antica cultura classica, e - malgrado Dante - il latino divenne più che mai la lingua aristocratica. Ma l'idioma nazionale non si lasciò più spodestare, anzi per l'appunto gli uomini che decisero del trionfo del nuovo indirizzo umanistico, Francesco Petrarca (1309-74) e Giovanni Boccaccio (1313-75) occupano un posto preminente anche nella letteratura italiana, il primo con i suoi sonetti a Laura, il secondo col suo «Decamerone», una collezione di novelle.

Accanto a quest'ultima importante opera in prosa, va ricordata perchè non priva di pregi, la storiografia toscana del XIV secolo, il cui miglior contributo è la cronaca dei fratelli Villani, concepita e condotta con criteri universali, ma nel tempo stesso impregnata di spirito repubblicano schiettamente fiorentino.

(L'Italia di questo stesso periodo letterario, con i singoli autori

vedi i vari capitoli dentro i "Riassunti storia d'Italia")

La letteratura tedesca all'inizio del nostro periodo è ancora dominata dall'influenza delle grandi creazioni della poesia cavalleresca; per di più a datare dalla metà del XIII secolo la produzione diviene sempre deteriore, giacchè col degenerare della vita cavalleresca, la vena poetica si inaridisce.

Si continua tuttavia a poetare nella forma tradizionale, ma più per effetto di imitazione che per estro originale, e la stessa cerchia degli argomenti rimane cristallizzata. Ciò che quest'epoca di decadenza conserva ancora quale retaggio del passato è la levigatezza della forma, la spigliatezza del discorso e la grande facilità di rima; ma al difetto di profondità è vano il compenso della prolissità che ora gli autori sfoggiano; le opere acquistano in parte una mole enorme.Così ad es. il cavaliere Rodolfo di Ems compose tutta una serie di lunghissimi poemi, tra i quali «Guglielmo d'Orleans», «Barlaam e Josaphat» e «Der gute Gerhardt» (il buon Gerardo), il quale è la storia di un pietoso mercante di Colonia che disinteressatamente riscatta dai saraceni gli schiavi cristiani.

Lo supera ancora in prolissità Corrado di Wúrzburg, un borghese (m. nel 1288), la cui « Guerra troiana », pur incompleta come è, conta già 60.000 versi.Rodolfo di Ems con la sua cronaca biblica è il padre di un genere particolare di poesia, le cronache rimate, che con l'andar del tempo acquistano sempre più vero contenuto storico. Verso il 1300 vennero sotto questa forma poetica alla luce una cronaca di Braunschweig, una di Colonia di cui fu autore Hagen, lo scriba del comune, una cronaca della Livonia, la cronaca universale del viennese Jan Enickel e la cronaca, molto e utilmente consultata come fonte storica, del cavaliere stiriano Ottocaro, il quale narra la storia di quelle regioni sud-orientali dalla estinzione dei Babenberger (1246) sin oltre la morte di re Alberto I (1308), con grande chiarezza e con fedeltà relativamente grande.

Lo stesso periodo ha anche prodotto dei lunghi poemi didascalici, essi pure retaggio dell'epoca della cavalleria, alla quale occorre ancora citare il «Welsche Gast» (ospite straniero) di Thomasin von Cirklàre e la « Bescheidenheit » (la modestia) di Freidank.

Carattere diverso ha però il più lungo di questi poemi didascalici sorti in seguito, il « Renner » di Ugo di Trimberg. Questi conosceva la letteratura latina e tedesca, laica ed ecclesiastica, e possedeva una biblioteca propria; tuttavia attinse pure alle tradizioni popolari. Il suo stile è popolare, il tono da predicatore; l'autore non solo si è allontanato completamente dalla forma della poesia cavalleresca, ma detesta tutto ciò che sa di vita e di abitudini cavalleresche. La sua opera quindi inaugura la letteratura tedesca dei due ultimi secoli del Medio-Evo in cui, spentosi l'ideale cavalleresco, regna una cruda naturalezza, schietto e nudo realismo di pensiero e di sentimento, di espressione e di stile, spesso non alieno dal cadere nel ruvido e grossolano.Più che altrove questo mutamento si manifesta nel poema così detto «borghese» che addirittura fa la parodia dell'epopea cavalleresca. La lirica borghese ha in certo modo un rappresentante già nella letteratura classica, cioè Neidhart von Reuenthal, la cui fama poggia principalmente sui suoi «Dórflerlieder».

Ma la prima epopea comica fu creata due secoli dopo dallo svizzero Enrico Wittenweiler col suo poema «Der Ring». Esso descrive tornei, amori e feste nuziali, ma il suo eroe è un contadino zotico, il torneo un comico duello contadinesco, e le nozze vengono solennizzate all'uso dei contadini con uno smodato desinare che si chiude con una clamorosa baruffa. Il nome di Neidhardt è pure premesso ad una raccolta di canzoni e di celie che proviene dalla fine del XV secolo, il così detto « Neidhardt Fuchs ». Neidhardt narra qui i tiri che egli ha giocato ai contadini.Di simili riproduzioni cicliche di celie o racconti se ne incontra un numero considerevole, in poesia ed in prosa; in essi talora il contadino è rappresentato come sciocco e soggiace allo scherzo, talora invece egli col suo spirito naturale furbesco la vince sugli altri. Il tipo di questo contadino arguto è Marcolfo, il quale nella storiella intitolata « Salomone e Marcolfo » con le sue tirate trionfa persino sul saggio Salomone. Anche nel « Till Eulenspiegel » lo spirito del contadino ha il sapravvento. Ma Till non è come Marcolfo un tipo immaginario, ma un uomo vissuto realmente, un contadino della Germania del Nord con quel miscuglio di pesantezza e di malizia propria della sua razza.

Malgrado il prevalere di questo indirizzo l'epica dell'era classica cavalleresca non cadde affatto in dimenticanza; chè anzi i suoi canti nel XIV e XV secolo vennero continuamente ricopiati e perpetuati per quanto in forma assai più trasandata dell'antica.

Tuttavia i rifacimenti che subirono le vecchie epopee di Ortlieb, Hug e Wolfdietrich, del Giardino delle rose e di Re Laurin, raccolte nel così detto « Heldenbuch », non mancano di freschezza e di vivacità; in questa ultima loro edizione esse furono stampate due volte già nel XV secolo e più volte ancora nel secolo successivo.Ma il genere d'epica che divenne propriamente di moda fu il romanzo in prosa. I migliori di questi romanzi, in parte imitati da antichi modelli, in parte frutto di inventiva nuova, sono quelli che anche oggi vanno nelle mani del popolo, come le favole dei quattro figli di Aimone, di S. Genoveffa, della bella Magelotte, di Melusina, ecc., gli altri che traggono materia dall'antira saga germanica, come quelli di Sigfrido e del duca Ernesto; finalmente fra i vecchi poemi tedeschi Wigalois e Tristano furono nel XV secolo rifatti in prosa.

Mentre questi romanzi in prosa divennero la lettura preferita dal ceto meno colto della nazione, nelle classi di gusto più raffinato si manifestò una tendenza al genere allegorico. Già nel XIII secolo vide la luce una narrazione allegorica, la « Minnelehre », dovuta ad un ignoto poeta di Costanza. Nel XIV secolo il cavaliere bavarese Hadamar von Laber cantò l'amore raffigurandolo sotto il simbolo della caccia. Il cacciatore è lo stesso autore, la selvaggina la donna amata, il cane da pista è il cuore del poeta, assistito da altri cani da caccia che sono la fortuna, il piacere, l'amore, la consolazione.

ll poema, frammisto di una quantità di digressioni e considerazioni pedantesche, ebbe molto successo ai suoi tempi e divenne il modello di una lunga serie di altri poemi allegorici che vennero susseguendosi nel corso del XIV e XV secolo.

Alla coda di questa serie si trova lo stesso imperatore Massimiliano I, il quale si è fatto un nome nella letteratura tedesca non solo come raccoglitore di antichi canti, ma anche per le sue opere originali il « Weisskunig » (in prosa) ed il « Teuerdank » (in versi).

Il "Weisskunig" sotto un velo assai trasparente, che si riduce in sostanza al cambiamento di alcuni nomi, descrive la vita dell'imperatore Federico III e dello stesso Massimiliano (sino al 1513). Quest'ultimo preparò il materiale del libro scrivendo un'autobiografia latina, in base alla quale il suo segretario intimo Marx Treitzsauerwein redasse l'opera.

Carattere assai più spiccatamente allegorico, giusta la moda del tempo, ha il «Teuerdank», anch'esso sbozzato dallo stesso Massimiliano e redatto dal suo fido consigliere Melchiorre Pfinzing di Norimberga. Anche questo scritto narra vicende della vita di Massimiliano, ma vicende di carattere più strettamente personale: caccie, tornei, avventure; occupa il posto d'onore il viaggio fatto da « Teuerdank » alla corte del re « Ruhmreich » (cioè del duca Carlo di Borgogna) per chiedergli in isposa la figlia «Ehrenreich» (Maria), scopo che egli raggiunge malgrado gli ostacoli postigli da tre potenti personaggi: « Furwittig », « Unfallo » e « Neidelhart ».Mentre il « Weisskunig » fu pubblicato assai più tardi, il « Teuerdank » adorno di caratteristiche silografie, fu stampato vivo ancora Massimiliano, ebbe una serie di edizioni successive e subì anche nel corso del tempo vari rifacimenti. Ma questo infelice parto poetico, stentato ed arido, non ha esercitato influenza alcuna nel campo delle lettere; debole così per l'inventiva come per la composizione, esso anzi dimostra che la poesia cavalleresca, tanto nell'antica forma epica, quanto nella nuova forma allegorizzante, aveva completamente fatto il suo tempo.

Maggior valore intrinseco presenta la novella in prosa o in versi, che anch'essa costituisce qualcosa di mezzo tra il genere narrativo ed il genere didattico. Gli argomenti sono in parte vecchi racconti, come quello dei setti savii, che dall'India erano emigrati in Grecia; in una edizione latina si era diffuso in tutto l'occidente; esso vuole offrire degli esempi dell'indole perfida delle donne.

Le favole d'Esopo servirono da modello a libri di favole tedesche in prosa ed in rima. Tale l'« Edelstein » del domenicano bernese Ulrico Boner (verso il 1350). Questo libro, che contiene cento favole, nella maggior parte delle quali entrano come protagonisti gli animali, fu uno dei primi libri tedeschi diffuso col mezzo della stampa.

Alla favola esopica venne in seguito ad aggiungersi l'epopea avente del pari a protagonisti gli animali, cui servirono di base i racconti tradizionali dei tiri giuocati da mastro Reinhart (la volpe). Essi si erano tramandati in una versione differente anche nei Paesi Bassi, dalla quale alla fine venne fuori il « Reyneke de Vos », stampato per la prima volta nel 1498. La satira, che costituisce la sostanza di questo libro, ha contemporaneamente una estrinsecazione sotto altra forma nel « Narrenschiff » dello scriba della città di Strasburgo Sebastiano Brant (1494); esso è nel suo genere il contributo più eminente dell'arte poetica della fine del Medio-Evo germanico e fu il poema didascalico etico-satirico di gran lunga più diffuso e letto in quell'epoca. Il poema, descrivendo il contegno di 113 matti di svariatissima specie, tutti riuniti su una nave, offre una ricca collana di satire dei vizii e delle debolezze umane nonchè di molte biasimevoli abitudini della società dell'epoca e delle singole classi.Quanto la parte migliore dei contemporanei apprezzasse questo veritiero quadro dell'epoca lo si rileva dalla straordinaria diffusione che il libro ebbe, e dal fatto altresì che il grande predicatore strasburghese Geiler von Kaisersberg tenne un intero ciclo di prediche sul « Narrenchift » ; anche alcuni umanisti tedeschi salutarono con entusiasmo la comparsa di questa satira.

Caratteristici della tarda età medioevale in Germania sono da ultimo i sermoni o capitoli rimati, piccole disquisizioni in versi su argomenti d'ogni genere, di tinta seria o comica, apologetica o satirica. Vi erano dicitori diversi che facevano il mestiere di recitare nelle corti e nelle città sermoni di questa specie e vi si guadagnavano la vita. Quali autori di numerosi sermoni rimati si distinsero nel XIV secolo per la serietà degli intenti morali il poeta gnomico austriaco Enrico « der Teichner » ed il suo connazionale e contemporaneo Pietro Suchenwirt, che compose specialmente necrologie ed apologie di alte personalità defunte. Anche le città ebbero i loro apologeti, sopratutto Norimberga, dove nel XV secolo due poeti borghesi, Hans Schnappler detto « Rosenplut » fonditore d'ottoni ed armaiuolo, ed un barbiere (chirurgo) immigrato da Worms, Hans Bolz, intrattennero la cittadinanza con sermoni, celie poetiche, augurii di Natale e capodanno ed anche con piccole scene drammatiche.

Nel campo della lirica incontriamo ancora due rappresentanti della canzone d'amore cavalleresca, il conte Ugo di Montfort ed Osvaldo von Wolkenstein, che fiorirono negli ultimi decennii del XIV secolo e nei primi decennii del XV. Essi sono autori di numerose canzoni, fra le quali quelle di Osvaldo, che aveva girato molto il mondo, presentano la varietà di motivi e di colorito propria della forma d'arte ora detta, mentre la narrazione delle vicissitudini fortunose dei poeta che vi è intessuta conferiscono ad esse uno stampo personale.

Lontano mille miglia da questo autore è Michele Beheim, originario della Svevia (verso il 1450), i cui canti privi di genialità ed insulsi segnano la fine dell'antica poesia d'amore.

L'arpa sfuggita di mano al ceto cavalleresco fu raccolta dal ceto artigiano, nel cui seno sorsero scuole di cantori che si tramandarono l'arte del canto in forma traslata. La più antica di queste scuole si formò verosimilmente a Magonza attorno alla persona di Enrico Frauenlob, un cantore girovago del principio del XIV secolo, le cui canzoni presentano per la prima volta quelle inflessioni artificiose che vanno sotto il nome di « toni ».Nel XV secolo poi le scuole di cantori si organizzarono corporativamente; le loro sedi principali furono Magonza, Augusta, Norimberga, Memmingen, Kolmar, Ulm, oltre a parecchie altre minori. Talora sono i maestri di una determinata arte, altre volte tutti i maestri artigiani di una città che si associano a costituire una corporazione di cantori; essi si radunavano ordinariamente la domenica dopo mezzogiorno sotto la direzione di un capo elettivo, il «Gemerk», nome che equivale a colui che critica e corregge l'esecuzione del canto a norma delle numerose regole consacrate dal sistema della scuola.

Il complesso di tutte queste regole si chiamava la «Tabulatur». In sostanza questa lirica non si eleva al disopra di una composizione di versi e di strofe fatta senza genialità, in forme rigidamente stabilite e secondo regole inviolabili. Più che per la storia della letteratura essa ha un valore per la storia dei costumi e dell'incivilimento dell'artigianato tedesco.Rispetto a questo genere di poesia si trova per così dire al polo opposto nel campo della lirica la canzone popolare, in cui risuona senza artifizi, spesso ruvida, ma sempre viva e non di rado ripiena di poesia, la voce del sentimento popolare, delle sofferenze e delle gioie del popolo. La canzone popolare tedesca sorge nel XIV secolo ed ha il periodo del suo maggior fiorire nel XVI secolo. Queste liriche, il cui autore raramente è noto, quando non traggono argomento da qualche evento storico, si aggirano per lo più nel territorio dell'amore con i suoi contrasti di fedeltà ed infedeltà, lontananza e ravvicinamento, avversione ed affetto, costanza ed oblio, oppure glorificano con buona vena di spirito e con sbrigliata spensieratezza le gioie del vino e dell'allegra compagnia.

Dell'arte drammatica la Germania non ha nel Medio-Evo che i primi rudimenti. Uno di questi è costituito dalle rappresentazioni carnevalesche, che da principio sono farse estemporanee, accompagnate da mascherate ed altri passatempi, in seguito assumono la forma di scherzo drammatico dotato di un dialogo più regolare, e talora sono di una grossolana comicità, anzi oscene per l'argomento e pel frasario e l'azione, talora hanno colorito satirico con prevalente tendenza a mettere in caricatura le varie classi sociali e soprattutto i contadini. Ma tutta questa produzione manca di vere qualità drammatiche e di unità di azione.

Accanto ad essa si hanno le rappresentazioni sacre o misteri che si svolgevano specialmente in occasione delle grandi feste ecclesiastiche, ma a poco a poco si emanciparono sempre più dalla chiesa che li aveva creati, sia per la forma, sia pel linguaggio e l'argomento. Anche elementi comici vi si mescolarono con l'andar del tempo, ed i soggetti non furono più esclusivamente tratti dalla bibbia, ma anche dalla tradizione e dalle leggende. Il più notevole a quest'ultimo proposito è forse il mistero di « Frati Jutta », scritto da un prete, Teodoro Scharnberg; esso prende a soggetto la leggenda della «papessa Giovanna». In generale anche questi misteri, che nella maggior parte sono anonimi, mancano di originalità e di valore drammatico.

Il perfezionamento dell'antica prosa tedesca deve moltissimo alla letteratura religiosa del XIII e XIV secolo, soprattutto alle prediche ed agli scritti dei monaci degli ordini mendicanti. Fra i domenicani tedeschi specialmente i cosiddetti mistici, come mastro Eckhart (m. nel 1327), originario della Turingia, ed il suo scolaro, lo svizzero Enrico Seuse o Suso (m. nel 1366), nonchè Giovanni Tauler di Strasburgo (m. nel 1361), hanno esercitato una profonda influenza anche dal punto di vista letterario.

Notevole è l'introdursi della prosa tedesca anche nel campo della storiografia. Quali autori di cronache incontriamo da principio ancora degli ecclesiastici, come nel XIV secolo a Strasburgo il canonico Fritsche Closener e sull'inizio del XV secolo a Konigshofen il canonico di S. Tommaso, Jakob Twinger. Ma in seguito la storiografia assume uno spiccato carattere borghese e comunale, ha cioè per oggetto la storia delle singole città in forma di cronaca o di annali, scritta per iniziativa privata o per incarico ufficiale. Redatta da un impiegato e non da uno scrittore.

Di quasi tutte le più importanti città tedesche abbiamo cronache di maggiore o minore pregio, sorte negli ultimi secoli del Medio-Evo. Si stacca però da questo tipo la così detta cronaca limburghese, composta poco dopo il 1400 dal notaio imperiale Tilemann Elchem di Wolfihagen, perchè non riguarda in modo particolare una determinata città; essa è specialmente notevole per il fatto che, oltre a dar notizie delle faide, diete, leghe tra città, ecc., contiene molti dati relativi alle condizioni sociali ed all'incivilimento dell'epoca, e ad es. ci porge dettagliate informazioni sulla poesia popolare, sul canto, sulle foggie di vestire, che tanto più sono preziose in quanto le altre cronache di solito in modo molto scarso si occupano di simili argomenti.

Rivolgiamo ora, prima di chiudere, uno sguardo alla letteratura inglese. In Inghilterra fin molto avanti nel XIV secolo il francese rimase la lingua delle classi superiori; il basso popolo invece parlava anglosassone e solo molto lentamente si verificò in questo idioma l'infiltrazione di termini appartenenti alla lingua dei conquistatori.

Esente ancora in sostanza da ogni elemento estraneo ci si mostra la lingua popolare verso il 1300 in alcuni canti e cronache in versi, fra le quali primeggia quella di Roberto Gloucester; e lo stesso deve dirsi mezzo secolo più tardi per il notevolissimo poema, noto sotto il nome di « Visioni di Pietro l'aratore » ed attribuito ad un monaco del convento di Malvern nel Galles, Guglielmo Longland.

Ad un pellegrino si presentano in sogno numerose visioni: oltre alle varie virtù e vizii anche personificazioni della chiesa, degli ordini politici, delle classi sociali, che vengono tutte assoggettate, siccome depravate, ad aspre censure. Invano cerca fra loro il dormiente una guida che lo conduca sul sentiero della virtù e della giustizia, finchè alla fine gli appare un rappresentante dell'infima classe, della classe rustica fieramente oppressa, Pietro l'aratore, il quale è l'unico ancora incorrotto.Con particolare asprezza poi l'autore sferza i monaci oziosi, dimentichi della loro missione ed amaramente deplora la corruzione del clero e ne attribuisce la causa prima alla donazione di Costantino che, egli dice, fu un veleno per la chiesa; a tal riguardo profetizza l'avvento di un re che farà giustizia della chiesa e del clero. Incontestabilmente questo poema e le sue imitazioni sono state alleate di Wicleffe nella sua propaganda riformatrice; del resto Wicleffe ha a sua volta con le sue prediche e specialmente con la sua versione della bibbia ha dato un poderoso contributo al progresso della lingua inglese. Questa si mostra ora mescolata di elementi neolatini; Wicleffe rappresenta la nuova lingua nazionale inglese in via di formazione.

Nello stesso stadio essa appare anche nel poeta John Gower (1324-1408), un ricco proprietario terriero del Kent, di origine nobile, che riprodusse alcune canzoni d'amore francesi, una allegoria latina sulle calamità dell'epoca ed un poema allegorico didattico (Confessio amantis) in un inglese che presenta tuttora grandi Incertezze di forma ed arbitri nel metro e nella rima; quanto al contenuto il poema offre una strana mescolanza di ricordi classici ovidiani con la bibbia e con le idee scolastiche dominanti a quel tempo.

Ma il vero poeta di questo primo periodo della lingua inglese, anzi il padre della poesia inglese è Geoffrey Chaucer (1340-1400 circa). Chaucer fu in contatto con Eduardo III e Riccardo II, li servì in guerra, in missioni diplomatiche (le quali lo condussero sino in Italia) e nell'amministrazione interna, appartenne transitoriamente anche al Parlamento e provò alternativamente il favore e l'avversione dei grandi. L'opera poi che assicurò una rinomanza perpetua a Chaucer sono le novelle di Canterbury, una collana di novelle sul genere del Decamerone e degna di stare accanto a questo capolavoro famoso del Boccaccio.

Trenta pellegrini d'ogni classe sociale e d'ogni levatura si radunano in un albergo di Londra allo scopo di compiere insieme un pellegrinaggio alla chiesa di S. Tommaso a Canterbury e decidono che per ingannare la lunghezza del viaggio ciascuno all'andata come al ritorno racconterà una novella. Disgraziatamente l'opera ci è giunta incompleta; invece di sessanta novelle non ne abbiamo che venti, le quali, andando dalla favola fantastica e dalla leggenda eroica d'intonazione patetica sino al racconto burlesco, e mettendo in bocca a ciascuno dei pellegrini il suo linguaggio caratteristico, ci offrono un quadro ricchissimo per varietà di tinte ed un documento di incomparabile fedeltà delle condizioni della società inglese del tempo.Nè meno mirabile è l'introduzione in cui il poeta, dipingendo i singoli pellegrini che entrano nella stanza dell'albergo: la gran dama, il rispettabile cavaliere coi suoi figli vivaci e folleggianti, la monaca preziosa, il frate ben pasciuto e gaudente, il monaco mendicante volgare ed imbroglione, lo studente di Oxford povero e bramoso di istruirsi, la vedova lasciva e voluttuosa, il parroco di campagna ingenuo e sincero (in cui si è voluto vedere il ritratto di Wicleffe), il mercante, il medico, il cuoco, il contadino, il trafficante di indulgenze e di reliquie; Chaucer si rivela un magistrale tratteggiatore di caratteri.

Lasciamo

ora le espressioni di letteratura a fine medioevo,

e diamo uno sguardo nel successivo capitolo all'arte